研究背景介绍

活动星系核(AGN)是宇宙中的一类特殊天体,中心超大质量黑洞的吸积作用使其产生从射电到X射线以及γ射线波段的快速光变。AGN自身的物理尺度相对其与地球的距离而言非常小。对于绝大部分AGN,天文学家无法利用地面或者空间望远镜直接“看到”中心引擎的物理结构。因此,天文学家从时域的角度出发,用时间换取空间,通过不同波段的光变特征以及相关性”刻画“AGN的物理结构,包括中心超大质量黑洞、X射线冕、吸积盘、宽线区、尘埃环等。其中,紫外/光学波段的辐射被认为来自吸积盘,X射线辐射被认为来自X射线冕。AGN中心引擎的经典模型——标准薄吸积盘(the standard thin accretion disk,SSD)模型被认为可以很好地描述超大质量黑洞周围的气体吸积过程。分辨吸积盘的结构可以有效地检验标准薄吸积盘理论。

分辨AGN中心引擎的两种方法

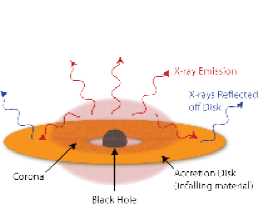

从时域角度出发测量AGN的中心引擎有两种方法:(1)微引力透镜,即考察受到地球与AGN之间的前景星系的引力场透镜作用的AGN的“反常亮度变化”。这些“反常”亮度变化是由于前景星系中恒星的引力透镜效应带来的,可以示踪中心引擎的特征半径。(2)连续谱反响映射,即考察中心引擎产生的连续谱变化的先后顺序,推测不同波长辐射区的相对位置。一般认为,不同波长的AGN辐射对应不同的辐射区,这些辐射区受到了某种物理机制的调制(如X射线照射的再辐射过程,见图1),导致辐射区更靠的短波辐射先发生光变,辐射区更靠外的长波辐射后发生光变。对低光度活动星系核的研究表明,连续谱反响映射给出的辐射区位置比标准薄盘理论预期大3倍左右。对类星体的微引力透镜也发现测量结果超出标准薄盘理论预期3倍左右。

图1:AGN吸积盘的X射线再辐射示意图。图片来自D. Wilkins。

超大质量黑洞周围的湍流

标准薄吸积盘描述了超大质量黑洞气体吸积的稳态结构。然而,超大质量黑洞吸积气体过程必然包含着湍流运动。湍流负责从内往外转移气体的角动量,使得气体能够顺利掉入黑洞之中;在角动量转移过程中,湍流也将引力能在小尺度释放,加热气体,气体产生明亮的电磁辐射。剧烈的湍流也可能使得超大质量黑洞吸积气体盘在任意时刻都偏离稳态结构。Dexter & Agol (2011)指出,如若对稳态结构的偏离足够大,其吸积气体温度分布将极度不均匀,这样的不均匀气体盘对应微引力透镜测量的特征半径是稳态结构测量结果的3倍左右(见图2)。在此基础上,Cai et al. (2016)确认了不均匀气体盘可以很好地解释AGN的颜色光变现象(即AGN变亮时,其颜色变蓝)。Cai et al. (2018)进一步考察了,如若气体盘不同辐射区受到一个传播速度低于光速的物理机制的影响,则可以连续谱反响映射的结果。迄今为止,还没有研究团队考察X射线光子照射到不均匀吸积盘的表面,造成的连续谱反响映射现象。

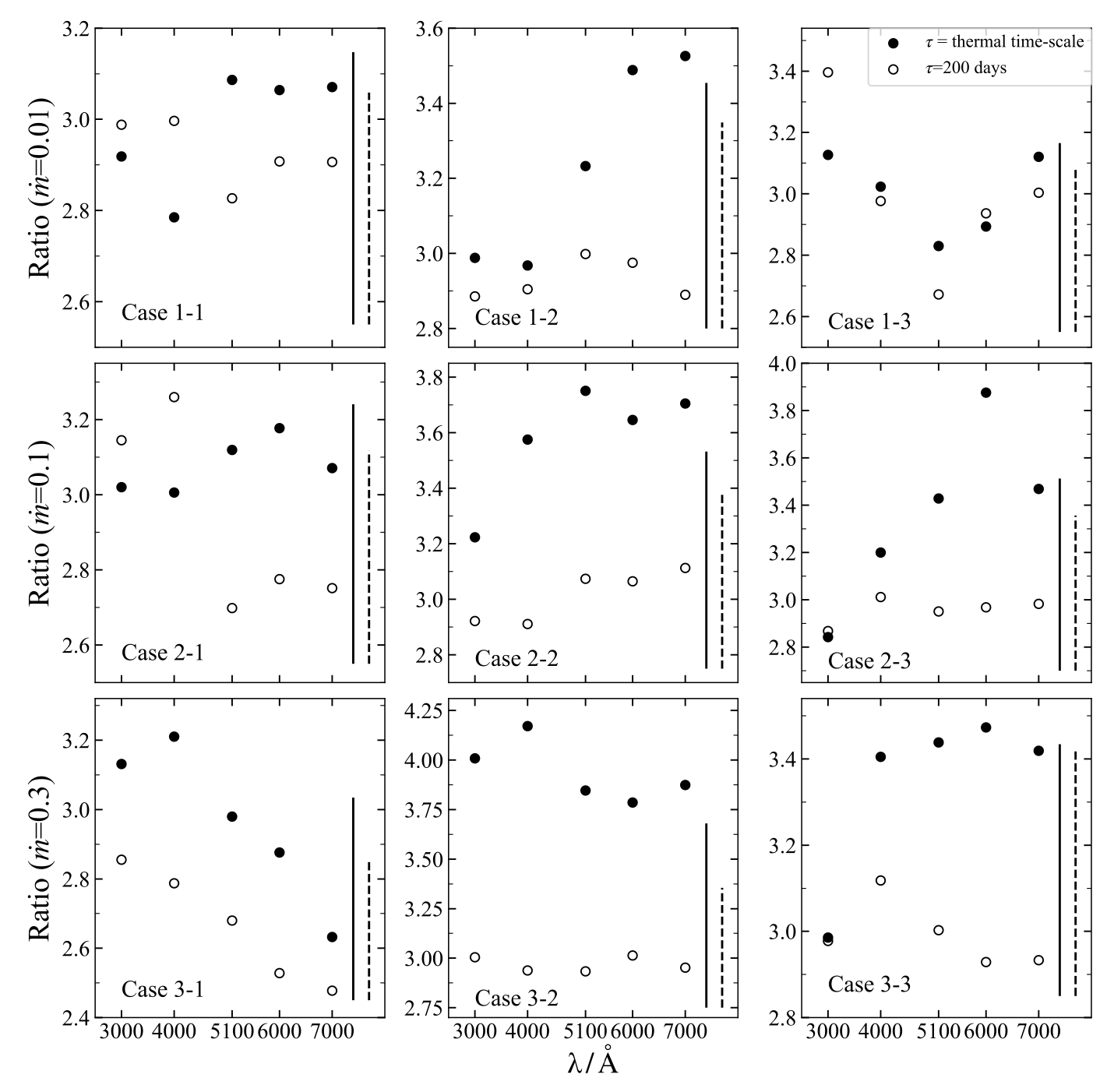

图2: 吸积盘尺寸放大倍数与波长的关系。实心点表示阻尼阻尼时标是半径函数的情形,空心点表示阻尼时标固定为200天的情形。实线和虚线分别是实心点和空心点的误差。图取自Ren et al. 2024。

湍流吸积盘的连续谱反响映射

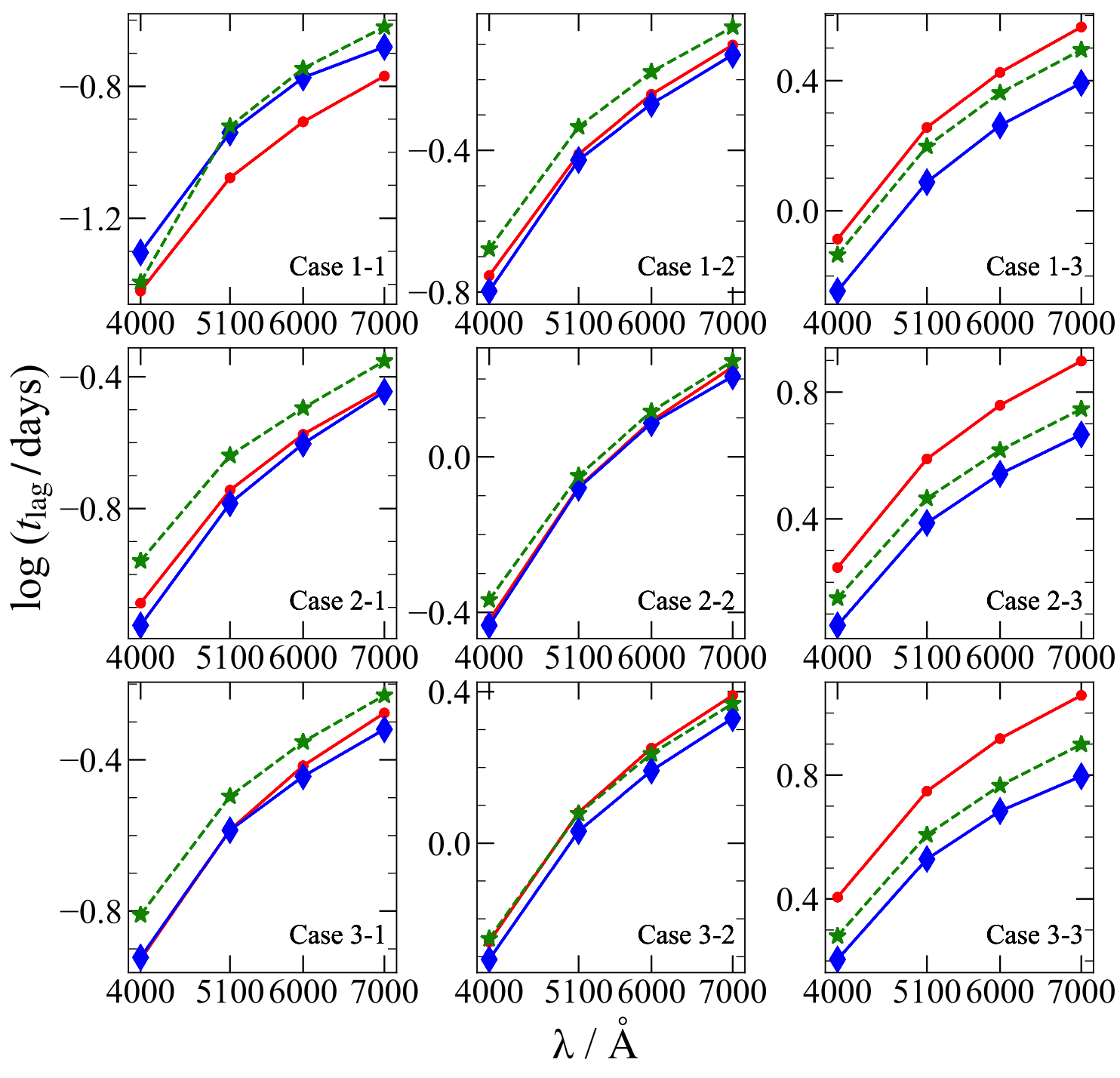

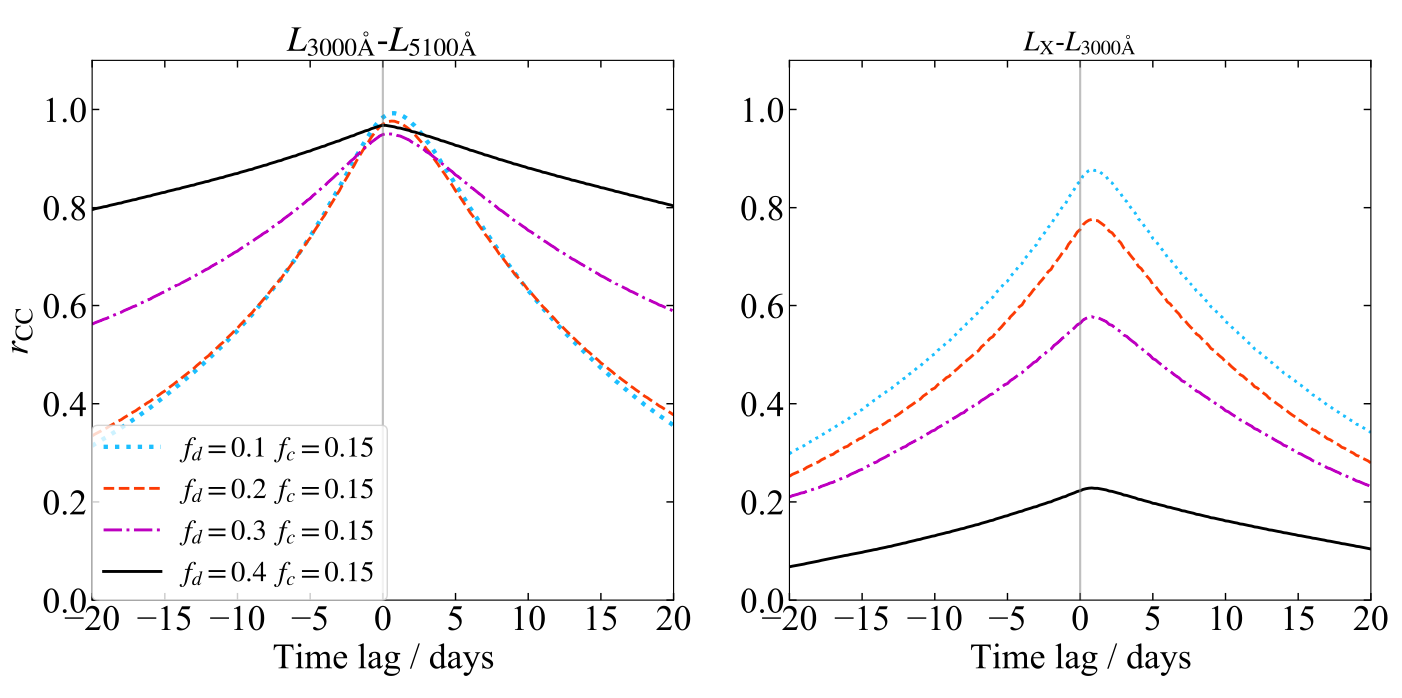

我们考察了X射线光子照射到不均匀吸积盘的表面,造成的连续谱反响映射现象。我们的主要结果有如下三点。首先,受X射线照射的不均匀盘的微引力透镜测量的特征半径较之标准薄盘而言大3倍(见图2)。其次,受X射线照射的不均匀盘的连续谱反响映射信号与受X射线照射的标准薄盘的信号极为相似(见图3)。因此,X射线照射的不均匀盘无法解释连续谱反响映射的观测结果。第三,在受X射线照射的不均匀盘模型下,作为光变驱动机制的X射线光变与紫外/光学光变的相关性较弱(见图4)。这一较弱的相关性与观测基本吻合。在真实的物理环境中,超大质量黑洞的吸积盘或多或少是不均匀的。因此,我们的结果表明,为了正确解释连续谱反响映射结果,研究人员应当充分地考虑吸积盘中往往被忽视的湍流。

图3: 不同波段之间的时间延迟。红色数据点表示SSD模型预测的时间延迟,蓝色数据点和绿色数据点分别表示吸积盘的平均温度波动为0.3和0.15时,非均匀吸积盘的X射线再辐射模型预测的时间延迟。图取自Ren et al. 2024。

图4:左:不同吸积盘平均温度波动下紫外与光学波段光变曲线之间的相关性。右:不同吸积盘平均温度波动下X射线与紫外/光学波段光变曲线之间的相关性。图取自Ren et al. 2024。

研究论文

该工作以“Sizes of active galactic nuclei inhomogeneous disks - large in microlensing, small in reverberation mapping ”为题,被国际权威天体物理学术期刊《Astrophysical Journal》接收发表。研究论文的第一作者为厦门大学天文学系博士研究生任国伟,通讯作者为厦门大学天文学系孙谋远教授,合作者为中国科学技术大学王俊贤教授和蔡振翼副教授。研究工作得到国家自然科学基金和福建省自然科学基金的支持。

论文链接为:https://doi.org/10.3847/1538-4357/ad3d53