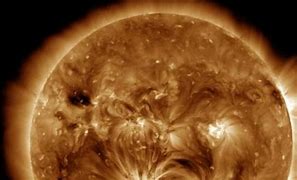

在太阳大气中存在着3~5分钟周期(3.33~5.55 mHz)的振动被大量的太阳观测研究所发现。这些振动的周期(频率)与太阳光球层中的对流翻滚等离子体的峰值周期(频率)一致,因此被普遍认为其来源是光球层中的对流引起的米粒结构导致的声波振动。然而,太阳色球是一个声波截止层,这些在光球中产生的声波会在色球层中耗散掉而无法传播进入更高的太阳大气中(如日冕)。

Morton et al. (2019) 通过Fe XIII线的多普勒频移测量了临边日冕中的视线方向阿尔芬波运动。他们发现,在所有观测的阿尔芬波速时间变化曲线的功率谱中,峰值频率总是在4 mHz左右。而且他们利用了2005年到2015年覆盖了一个完整的太阳11年周期的观测数据得到的结果也都是以4 mHz为峰值。他们因此认为这个4 mHz的太阳振动在日冕中是无时无刻无处不在的,是全局性的振动。由于4 mHz刚好位于光球振动的峰值频率范围,因此他们怀疑这个振动来源于光球,是通过某种机制穿过色球泄漏到更高的太阳大气层中的。他们还引用了其他理论研究者的数值模拟研究,猜测这些泄漏出来的振动在太阳色球与日冕间的转变区中通过声-磁模式转换机制调制到了太阳的磁场中,从而被观测发现。但是这种猜测性解释无法解释 4 mHz 振动的全局性,因为整个太阳色球层如果处处都在泄漏这个振动,那它就是对这种振动透明的而不是截止的,这与很多观测和理论研究的结果都是矛盾的。

为了深入研究太阳4 mHz全局振动,我们构造了一个简化的太阳大气一维球对称模型。我们的模型以光球顶表面为下边界,包含了色球、转变区和低端日冕,将上边界设置在1.25个太阳半径处。我们的模型假设了局部热动平衡,使用了萨哈方程和碰撞电离平衡下的太阳丰度等离子体的冷却公式和一万度以下的低温冷却公式。但最主要的假设是在色球中我们根据其他研究者的观测结果提出了一种正比于局部压强的假设性能量通量。这个能量通量函数的散度就是对应的色球加热。同时,我们的模型的下边界(光球顶表面)是完全静态的,不去模仿真实光球引入振动。因此我们的模型在将色球层甚至日冕加热起来的同时,并不通过外部边界条件引入任何振动源。

我们的数值模拟结果是激动人心的,因为我们的模型自洽地产生了振动,并且其峰值频率就刚好在4 mHz附近小范围变化(3.9~4.07 mHz)。通过对数值结果的分析,我们可以肯定这种振动起源于转变区(因为我们的模型中光球不输入任何振动),然后向着日冕中传播。这刚好与Morton et al. (2019) 的观测结果相符,特别是可以自洽解释其全局性(即 4 mHz振动起源于色球顶部的转变区,根本不会被色球遮挡)。我们的模型同时还在声波能量通量、太阳风质量通量等方面与观测相符。还可能与太阳尖刺和日珥现象存在关联。因此,可以期待后续更加精细的磁流体数值模拟研究去更加全面地对比太阳观测现象。

此项研究工作的论文已经被Universe期刊接收。论文作者为:薛力(厦大副教授)、焦承亮(云台副研究员)、张立昕(厦大硕士研究生)。

文章正式版pdf链接:https://www.mdpi.com/2218-1997/11/1/14/pdf

文章预印本链接:http://arxiv.org/abs/2501.02753