研究背景介绍

厦门大学天文学系团队通过数值模拟研究,揭示了致密矮星系这一宇宙“怪胎”的起源之谜。杜敏副教授等人提出,其高密度、富金属的特性与大质量宿主星系的极端环境密不可分,而最新研究进一步量化了不同形成路径的贡献。

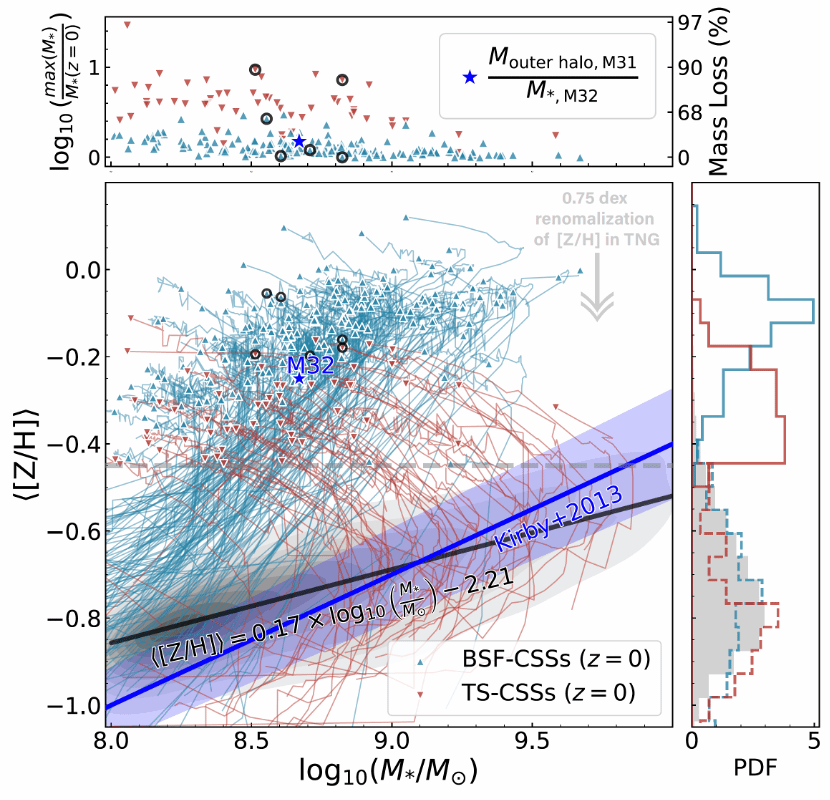

图1: 恒星质量-金属丰度图上致密矮星系的演化及其分类。蓝色代表环境效应导致的星爆所主导的形成机制,红色代表潮汐剥离效应主导的形成机制。

被大星系“霸凌”的矮星系

厦门大学杜敏副教授在Du et al. (2019)首次提出,致密矮星系星系的特殊性质(高密度、富金属)可能源于其在宿主星系附近的剧烈动力学过程:当一个低质量星系以高径向轨道穿过大质量宿主星系的“星系高温电离气体晕”时,矮星系中弥散的气体因高速运动的压力和中心星系的潮汐力作用,触发短时标的集中星暴活动。这种星暴迅速耗尽其气体储备,最终形成一个金属丰度较高、结构致密的矮星系。

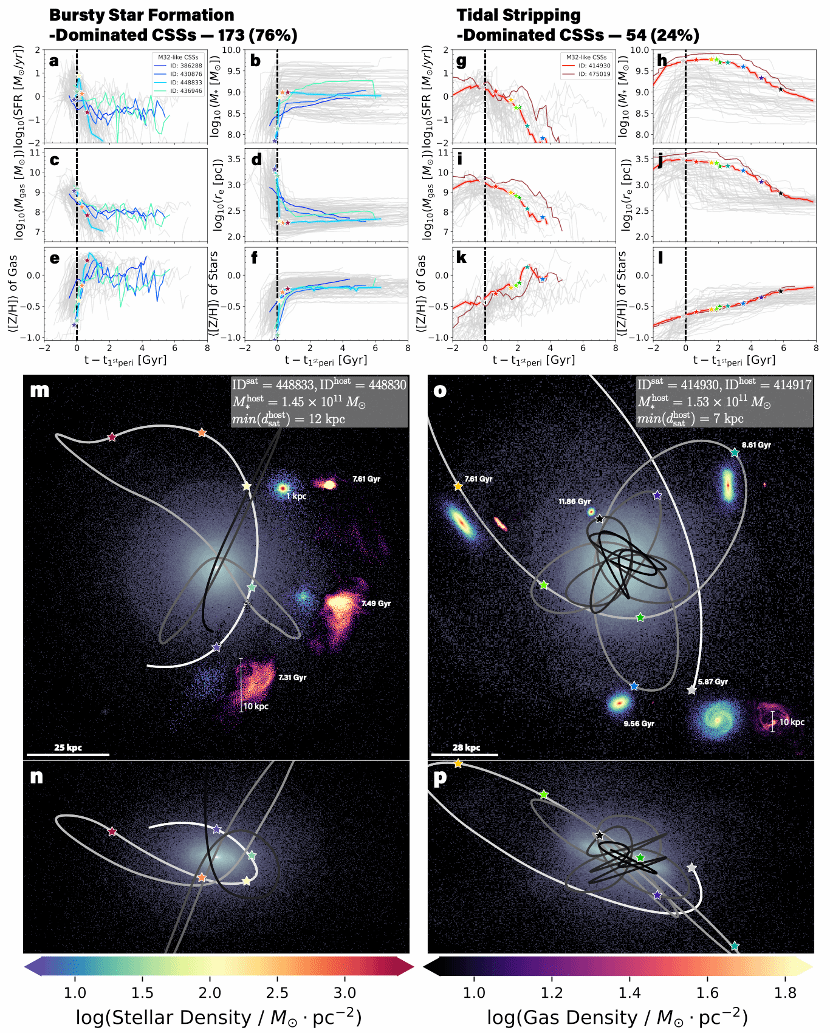

图2: 富金属致密矮星系的两种形成机制的演化机制(上)及其气体、恒星成分演化及轨道情景示意图(下)。左侧为星爆所主导的形成机制,其前身星系是质量较小的矮星系。右侧为潮汐剥离效应主导的形成机制,其前身星系具有更大的质量,大量恒星被潮汐作用剥离。

哪种的星系“霸凌”途径占据主导?

在该团组最新的研究Bian et al. (2025)中,通过分析大规模星系宇宙学模拟IllustrisTNG-50(简称TNG50),进一步量化了不同形成路径的相对重要性。富金属的致密矮星系存在两种主要的形成机制:(1) Du et al. (2019)提出的由星暴主导的形成理论(演化过程见图1蓝色曲线和图2左);(2)由Bekki et al. (2001)提出的传统的潮汐剥离理论(图1红色曲线和图2右)。

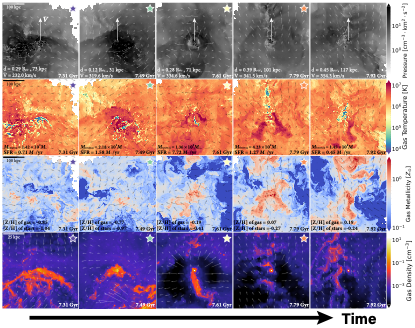

TNG50模拟中近80%的致密矮星系是在高压下通过强烈的星暴形成的,这有效地保留了富金属气体并导致了星系快速的金属增丰(图3)。传统的潮汐剥离理论则很难解释观测到的致密矮星系的富金属特性和较多的星系数目。特别地,该研究成功地理解了仙女座星系中存在的致密矮星系M32的形成过程,解释了传统的潮汐剥离理论无法解释的仙女座星系周围缺乏潮汐碎片的问题。

这两项研究共同表明,星系的局部环境是其结构和化学演化的核心驱动力之一。未来,结合中国巡天空间望远镜(CSST)的高分辨率观测数据,天文学家有望直接捕捉到这些致密矮星系在星暴阶段的电离气体特征并推演其恒星形成历史,从而进一步检验模拟预言。

图3: 流体动力学模拟下的一个类M32富金属致密矮星系关键形成期的化学动力学演化。我们认为,正是高冲压压力限制了富金属气体外流。这些气体随后重新参与到下一代恒星的形成过程中,使得这些恒星能够迅速达到较高的金属丰度。

研究论文

该研究工作以“Two Channels of Metal-rich Compact Stellar System Formation: Starbursts under High Ram Pressure versus Tidal Stripping”为题,被天体物理学杂志快报(The Astrophysical Journal Letters)接收发表。论文第一作者为厦门大学天文学系硕士研究生边缘,通讯作者为厦门大学天文学系杜敏副教授,其他合作者包括厦门大学天文学系葛翀教授、方陶陶教授,以及北京大学、清华大学、浙江大学和国外多个研究机构的天文学家。

文章链接:https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ada912