研究背景介绍

根据有无氢的巴耳末宽发射线(主要指Hα和Hβ线),活动星系核(AGN)可被分为1型和2型。根据AGN的统一模型,AGN的类型主要由观测视线是否被尘埃环遮蔽决定,不会在可观测时间内发生改变。近年来的观测表明,部分AGN会在几年至几十年的时标上观测到宽发射线的消失和出现,表明观测视线不是决定AGN类型的唯一因素,AGN的活跃度也扮演着重要的角色。这些AGN被称为“变脸”AGN(CL-AGNs)。目前,CL-AGN快速变化的机制仍然是谜团。大部分CL-AGN在X射线,红外等波段也会呈现出剧烈的变化,表明它们的中心引擎---超大质量黑洞吸积盘---的吸积率发生了显著的改变。个别CL-AGN在爆发后的下降曲线呈现出潮汐撕裂恒星(TDE)的特征,表明这些CL-AGN的态转变或与TDE事件相关。吸积率的快速变化应是大多数CL-AGN的机制。

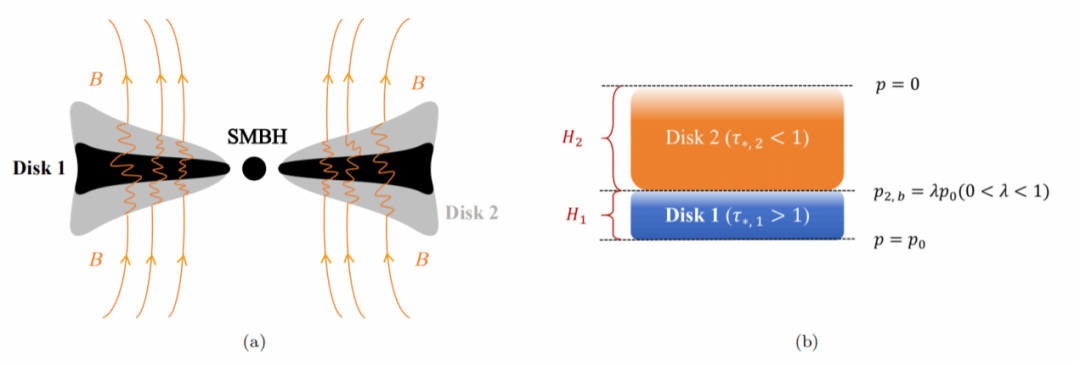

图1. 模型示意图。(a)模型卡通图,(b)两个盘在z方向上的结构。

“三明治”模型

该工作提出了一个“三明治”结构的吸积盘模型来解释CL-AGN,包含光学厚的盘1和光学薄的盘2,盘2通过角动量耦合驱动盘1产生更高的径向速度,进而降低盘1的吸积时标,使其特征光变时标从数千年缩短至数十年。计算结果表明,该模型能够较好地解释CL-AGN的时标。另外,磁压对盘2的结构有显著影响,当盘2中的磁压远高于气体压时,它类似“温冕”,主要辐射为软X射线;而当磁压可忽略时,它类似“热冕”,主要辐射硬X射线。在CL-AGN从2型向1型转变的过程中,往往会产生软X超,可能与冕中的磁场增强有关,导致盘2由“热冕”转变为“温冕”。

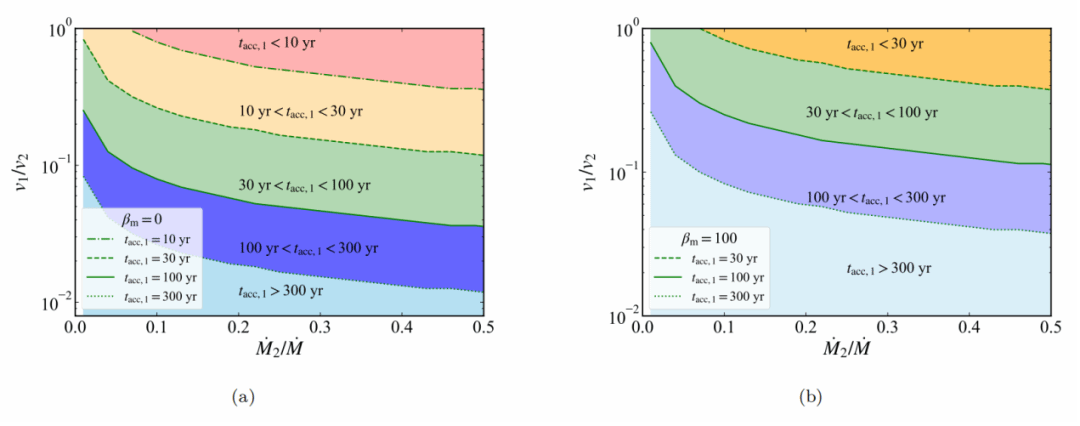

该研究在模型的参数空间内比较了盘2在磁压主导和气体压主导的情形下,不同吸积时标对应的区域,结果表明磁压的加入会使盘2的吸积时标更长。此外还研究了不同磁压下盘2的温度和电子散射光深,结果表明盘2存在“温冕”和“热冕”两种状态。其“温冕”状态或许能够解释CL-AGN在态转变过程中观测到的软X超。

图2. 参数空间内不同时标对应的区域。(a)盘2由气体压主导的情形,对应于“热冕”;(b)盘2由磁压主导的情形,磁压取值为气体压的100倍,对应于“温冕”。

研究论文

该工作以“A sandwich model for changing-look AGNs”为题被The Astrophysical Journal接受发表。论文第一作者为厦门大学天文系博士生马千淇,通讯作者为顾为民教授。其他合作者包括中国科学技术大学王俊贤教授、蔡振翼副教授,浙江大学曹新伍教授,厦门大学孙谋远教授、张志翔博士。该工作得到国家自然科学基金的支持。

文章预印本链接:https://arxiv.org/pdf/2504.17246