2021年3月19日,厦门大学天文系本科生吴巧雅(下图左一)以第一作者在国际物理学权威期刊 Physical Review D 发表题为 “Spin Mode Reconstruction in Lagrangian Space” 的文章。文章通讯作者和第二作者为厦门大学天文系副教授于浩然(下图右一)。合作者还包括的赫尔辛基大学物理系的廖世鸿博士、北京大学科维理天文与天体物理研究所的杜敏博士。

探究早期宇宙的初始条件是现代宇宙学的一个重要课题,而宇宙大尺度结构的观测为我们预测早期宇宙提供了重要的媒介。我们通过N体数值模拟研究了暗物质晕(dark matter halo, 暗晕)角动量在拉格朗日空间的性质,以及其与角动量随宇宙大尺度结构演化的守恒性和可预测型的关系。在拉格朗日空间,我们首次定义了描述原初暗晕(protohalo)的spin parameter、原初暗晕的惯性张量与潮汐张量的misalignment parameter、以及原初暗晕的tidal torque parameter。通过N体数值模拟得到的暗晕性质,我们发现这些参数在不同的暗晕质量区间呈现出一致的相关性。

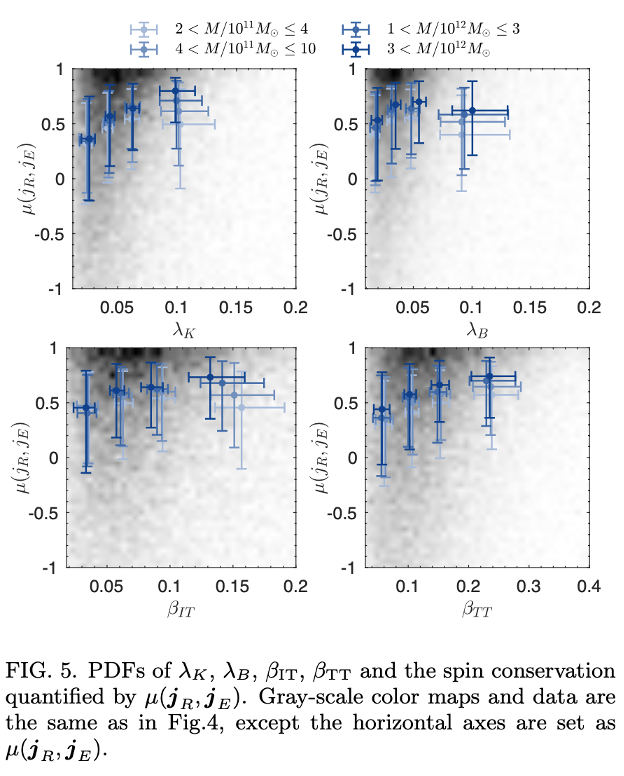

上图(文章中图5)说明了在拉格朗日空间重构的暗晕角动量 jR 与暗晕在欧拉空间角动量 jE 之间的相关性 μ( jR , jE ) 与自旋参数 λ、misalignment parameter (描述张量特征矢量间的偏移参数) βIT 和 tidal torque parameter (描述潮汐扭矩的几何) βTT 之间的相关性。通过对拉格朗日空间的密度场重构,我们可以预测原初暗晕所处的潮汐环境,并借此理解和提高对星系角动量和初始条件之间的相关性和约束宇宙原初扰动的性质。

文章链接:https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.103.063522