原初行星盘(Protoplanetary disk)是围绕着新形成的恒星运动的盘状结构。目前,天文学家已在十多个原行星盘中观测到了旋臂结构,但几乎所有旋臂的成因都不能确定。旋臂的成因有两个主流理论:行星(或伴星)激发带动、引力不稳定性诱发。这两种理论预测了不同的旋臂运动模式,因此对旋臂运动的观测可用来探索旋臂的形成机理。

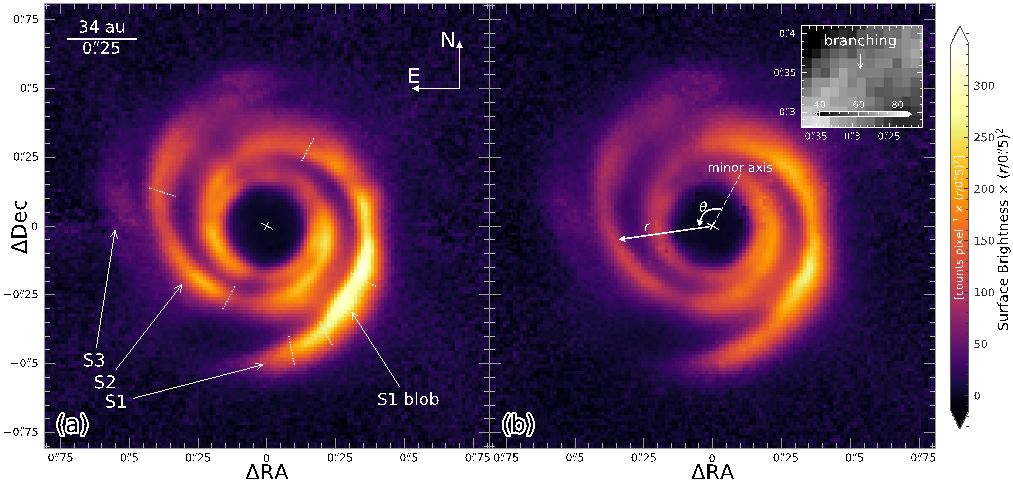

厦门大学方陶陶教授课题组和美国加州理工学院任彬博士及加拿大维多利亚大学董若冰教授等展开合作,分析了位于智利的欧洲南方天文台甚大望远镜 (VLT)上的SPHERE仪器对SAO 206462星盘的多时段观测数据。通过计算旋臂整体运动的模式,并与现有的两种理论的预测进行对比,我们发现SAO 206462系统的两条旋臂运动速度有一定的差异。该差异表明这两个旋臂可由两个不同的行星带动。该结果是国际上首个发现的两条旋臂可能存在运动差异的系统。此外,该发现利用了相隔仅一年的观测数据,从而显著降低了之前的约五年观测时间要求。

通过研究原行星盘旋臂的运动,我们可以计算出离恒星较远的大质量系外行星的位置,并依此来针对性地寻找尚未探明的系外行星,从而填补目前难以找到这类行星的空白。研究原行星盘旋臂的成因也可以帮助我们进一步的认识行星系统的形成与演化过程,以及行星与星盘之间的相互作用。基于以上的结果,我们将在2021年3月用位于美国夏威夷的凯克天文台(Keck Observatory)上的NIRC2仪器对SAO 206462进行针对性的行星成像,从而尝试寻找该系统中激发并带动旋臂的系外行星。

该项目的第一作者是厦门大学的本科生谢承炎,通讯作者为加州理工学院的任彬博士。本工作已经被ApJL接收。

论文链接:https://arxiv.org/abs/2012.05242