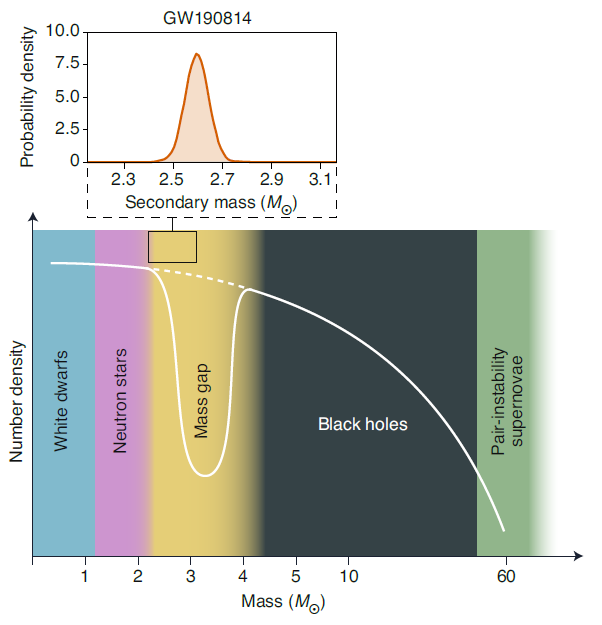

致密天体质量间隙(mass gap)难题是近期天体物理领域最热门的课题之一,分为低、高(或第一、第二)质量间隙,如图1所示。低质量间隙指,约2-5M⊙致密天体的缺失(亦有其他质量范围的提法,比如2.3-5M⊙或2.5-5M⊙,源于中子星质量上限的不确定性)。最初恒星演化理论上并没有所谓低质量间隙的预言,但早期X射线双星观测从未发现2-5M⊙的致密天体;近十年以来,人们利用Shapiro delay效应测定发现三颗质量在2M⊙左右的中子星—PSR J1614-2230, PSR J0348+0432和MSP J0740+6620,及其他电磁观测手段观测陆续发现一些处于2-5M⊙的中子星或黑洞候选体,引力波探测更是发现三个候选体,即双中子星并合事件GW170817和GW190425的并合产物,以及GW190814并合前的一颗致密星。也就是说,低质量间隙可能存在,但并非空无一物,其宽度和深度犹未可知。高质量间隙指,理论预言大质量前身星因为pair-instability效应会被完全炸掉而没有剩余,故不存在由单颗大质量恒星(约130-250M⊙)中心塌缩形成大于约45M⊙的黑洞。但引力波探测却发现很多在并合前大于45M⊙的黑洞。

图1 致密天体质量分布中的质量间隙示意图(摘自Safarzadeh 2020)

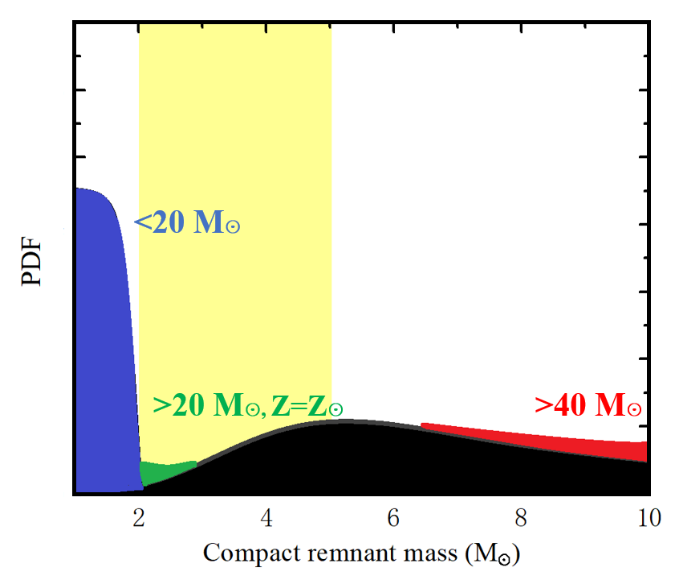

红移1以内,现有观测到超新星数目远远低于实际爆发数,主要是因为绝大多数超新星爆发能量低,无法被观测到。而爆发能量低,则意味着回落吸积物质较多,这样有利于中心致密天体形成后质量继续增长。基于此,独立于前人的数值模拟工作,我们利用Athena++编写一维CCSN爆发模拟程序,计算不同金属丰度和质量的前身星在不同爆发能量下最终剩余的中心致密天体质量。这里我们主要关注20-40M⊙的前身星,因为这类前身星中心铁核质量基本上小于2 M⊙,通过回落吸积过程可能实现中子星到黑洞的转变。即使爆发能量很低,小于20(或25)M⊙的前身星中心中子星一般无法转变为黑洞,而大于40M⊙的前身星中心基本会直接塌缩为5M⊙以上的黑洞。所以低质量间隙存在与否基本上取决于20-40M⊙的前身星塌缩后的剩余致密物质多寡。

我们发现,如果20-40M⊙低金属丰度前身星占主导,其典型初始爆发能量约2B(其中1B=1051erg),剩余的可观测能量为0.02-0.83B,远低于现有观测超新星,则必然会出现存在一定深度和宽度的低质量间隙。如图2所示,如果认为所有前身星初始爆发能量呈高斯分布,典型值为2B,那么小于20M⊙的前身星(蓝色区域)产生大量中子星;约20-40 M⊙低金属丰度前身星(黑色区域)通过回落吸积,中心致密天体质量多数增长到5M⊙以上;20-40M⊙太阳金属丰度前身星(绿色区域)质量增长很小,仍停留在质量间隙(黄色区域)内;大于40M⊙前身星则主要贡献高于质量间隙的黑洞质量分布。这一结果与现有观测吻合;同时,暗示我们必须积累足够多的致密天体质量样本,才能确定质量间隙的形状,以此可以进一步限制前身星在宇宙中的分布、爆发机制和各种属性。

图2 对致密天体低质量间隙的理论解释

该工作已被The Astrophysical Journal接受,论文第一作者是天文学系刘彤教授,合作者包括博士研究生韦云锋、薛力副教授和孙谋远副教授。该课题受到了国家自然科学优秀青年基金、面上项目和福建省自然科学基金等资助。

预印本链接:https://arxiv.org/abs/2011.14361