类星体是一类能释放强大能量的天体,它的中心引擎是一个正在吞噬物质的超大质量黑洞。迄今天文学家已经发现了数十个距离地球超过两千亿光年的遥远类星体,它们中心的黑洞甚至比太阳质量大10亿倍。这些黑洞是如何在宇宙大爆炸后约7亿年的时间内长成如此庞然大物仍是未解之谜。

此前有学者提出,要在宇宙早期长成这样大质量的黑洞,需要以10万个太阳质量的黑洞作为种子,这类种子黑洞可以由气体云块的直接塌缩形成,虽然形成条件比较苛刻。也有学者认为,第一代恒星死亡的产物 —— 恒星级黑洞(约100个太阳质量)作种子足够了,只需要引入一段时间的超爱丁顿吸积(对于1亿个太阳质量的黑洞,爱丁顿吸积意味着每年吸积约2.2个太阳质量)。

种子黑洞的问题争执了十多年也没有定论,近日,我系的博士后张小霞、方陶陶教授、以及国家天文台的陆由俊研究员共同对这一问题进行了梳理。利用高红移类星体的数据,他们发现,黑洞自旋在其中起到非常重要的作用,并且即使是对于10万个太阳质量的种子黑洞,也需要一段时期的超爱丁顿吸积作为辅助。

天体的旋转是非常普遍的现象,黑洞也不例外。黑洞的自转可以是与生俱来的,也可以通过吞噬周围气体获得角动量。黑洞吞噬的物质是以吸积盘的方式存在的,吸积盘存在一个内边界,越过这个边界物质就直接掉落进黑洞的领地了。自旋之所以会对黑洞成长的快慢产生影响,是因为自转的快慢决定了吸积盘的内边界。黑洞吸积过程中有一部分物质是以能量的形式辐射出去的。内边界离黑洞越近,辐射出去的能量也就越多,黑洞的质量增长也就越慢。

此前天文学家多数假设10%的物质转化为能量,现在看来这个转化效率会对种子黑洞的限制产生显著影响,也说明了黑洞自旋对黑洞成长演化研究的重要性。目前这个工作已经被《天体物理学杂志快报》接收。

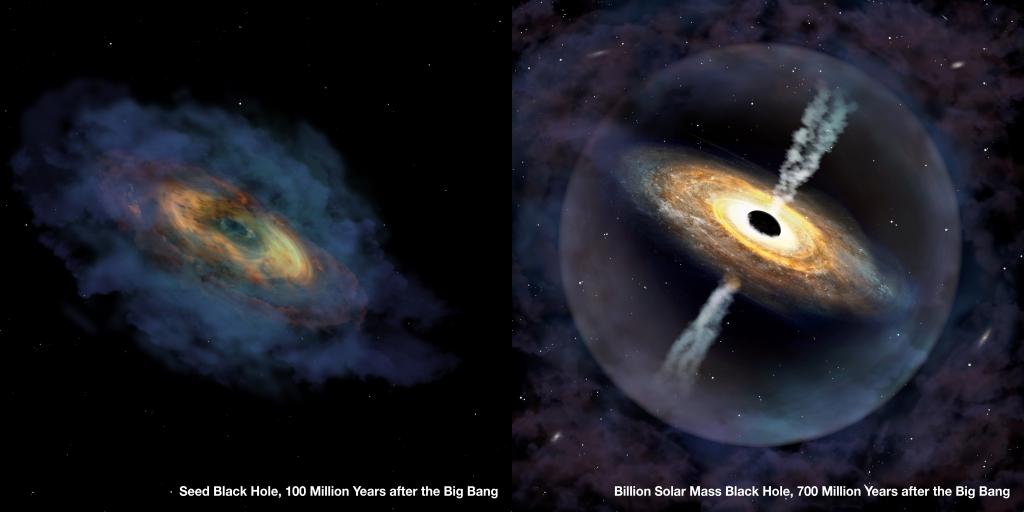

图注:科学家想象的种子黑洞(左)和高红移类星体。图片来源:International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/P. Marenfeld

文章链接:https://arxiv.org/abs/2010.06128