这是活动星系核的紫外/光学光变研究系列文章的第二个工作。在前一个工作,我们提出了一个基于黑洞吸积物理的光变模型(简称为CHAR模型)来理解活动星系核的紫外/光学光变,并指出这一模型可以自然地解释数个拥有最好的光变数据的活动星系核的几乎所有光变行为。为了进一步检验这一模型,我们考虑了斯隆数字巡天(SDSS)的S82天区的数千个活动星系核的多次观测数据(每个源约有60次观测)。我们发现CHAR模型可以(在不微调参数的情况下)自然地解释SDSS S82活动星系核的光变性质与时标、黑洞质量、光度和波长的依赖关系。将我们的CHAR模型与观测数据进行比较,我们还可以限制活动星系核的磁湍流物理和热光度。我们的工作表明,将CHAR模型与时域天文时代的高质量光变数据进行比较,我们可以提取活动星系核的关键物理信息。

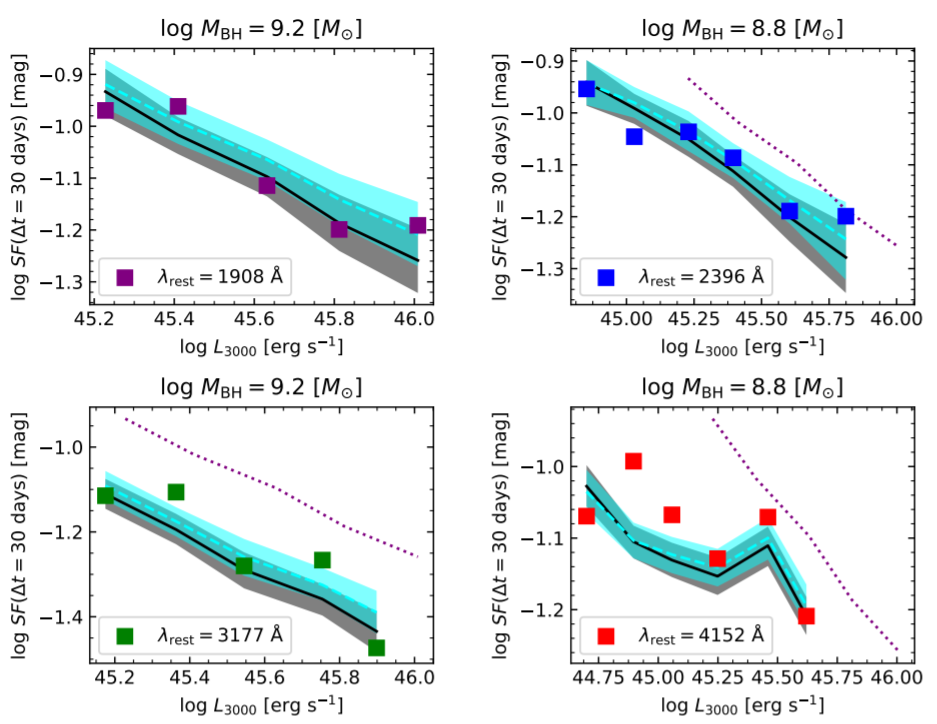

图1. 光变幅度与活动星系核的光度和波长的关系。方块代表观测数据,线代表模型预期,阴影区域表示误差范围。

这个工作已经被ApJ接收(arXiv链接为:http://arxiv.org/abs/2008.09967),第一作者和通讯作者为厦门大学天文系孙谋远副教授/特任研究员,其他合作者包括中国科学技术大学的薛永泉教授,王俊贤教授,何志成特任副研究员,美国伊利诺伊州立大学香槟分校的郭恒潇博士,美国宾夕法尼亚州立大学的Niel Brandt教授,美国康涅狄克大学的J.R. Trump教授,以及厦门大学天文系的刘彤教授,武剑锋教授和李海坤工程师。

本工作得到了国家自然科学基金面上项目和南强青年拔尖人才支持计划(B类)资助。