活动星系核,其中心引擎是超大质量黑洞(质量超过太阳质量的百万倍甚至十亿倍)”吞噬”周围气体的吸积,在紫外和可见光波段不停地“闪烁”。有著名物理学家George Gamow的诗歌为证(这里的quasi-star即为明亮的活动星系核),

“

Twinkle, twinkle, quasi-star

Biggest puzzle from afar

How unlike the other ones

Brighter than a billion suns

Twinkle, twinkle, quasi-star

How I wonder what you are.

”

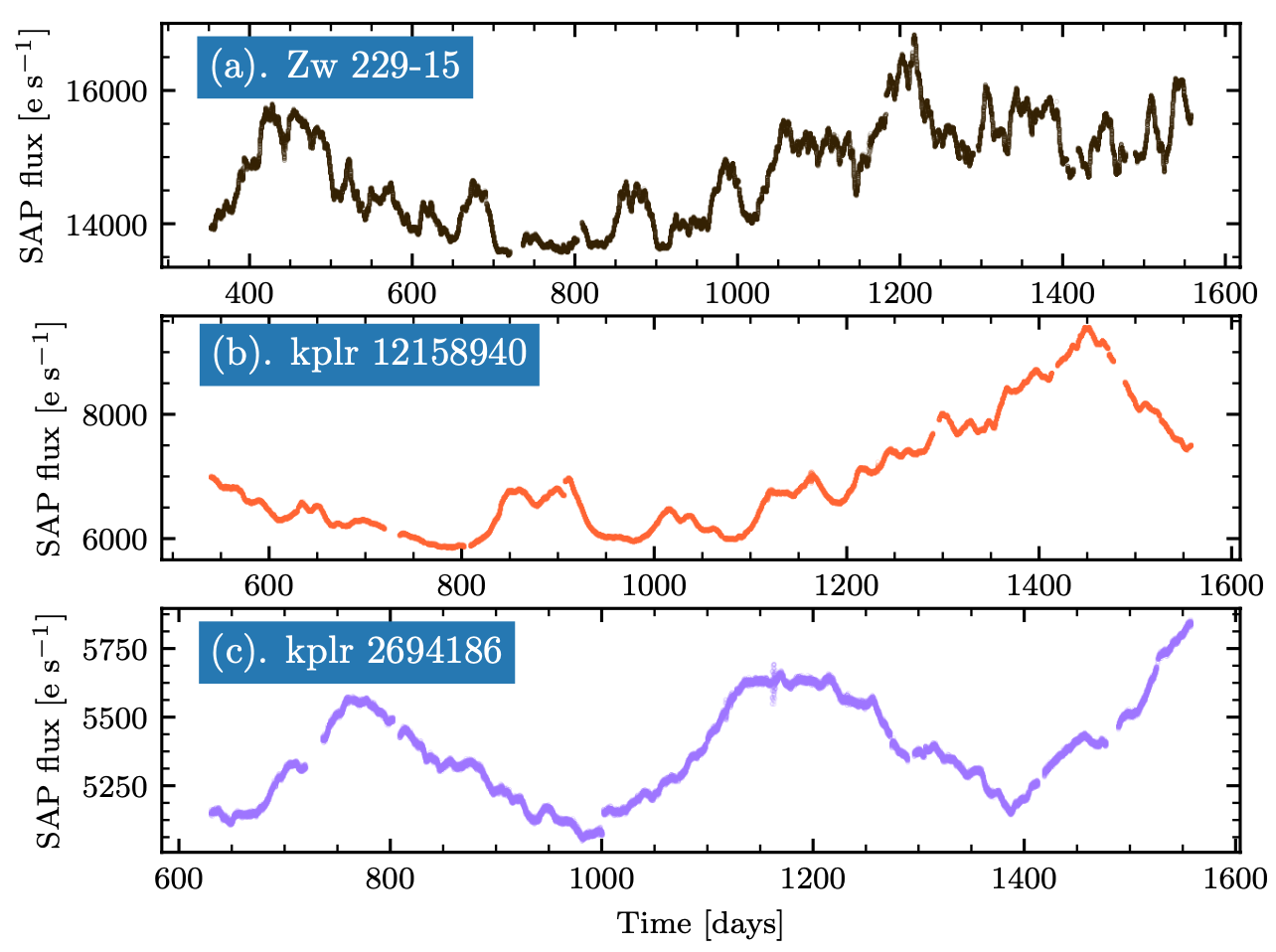

图1. 三个活动星系核在可见光波段的高质量光变曲线(由Kepler望远镜获得),来自Sun et al. (2020).

活动星系核在紫外和可见光波段的光变曲线可以用一些经验性的随机过程加以拟合。然而,天文学家对这些经验性的随机过程的物理本质缺乏理解。在理论上,吸积盘(负责产生紫外和可见光波段的光子)对X-射线的再辐射一直被认为是活动星系核在紫外和可见光波段的光变的物理起源。然而,这一模型遭遇到了越来越多的新的观测事实的挑战。与此相对的是,部分天文学家推测活动星系核在紫外和可见光波段的光变(特别是长时标上)实际上主要起源于吸积盘中等离子体的温度涨落。

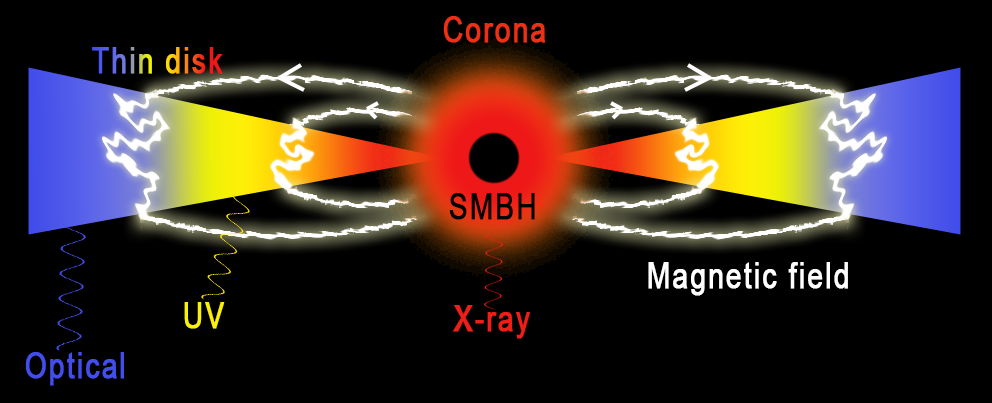

图2. Sun et al. (2020)提出的由热冕和吸积盘通过磁场耦合的光变模型。在这个模型中,热冕的磁湍流会影响吸积盘的温度,从而导致了活动星系核的“闪烁”。

在Sun et al. (2020)中,我们从超大质量黑洞周围的等离子物理理论出发,第一次给出了吸积盘中等离子体的温度涨落行为的物理模型。我们发现,这一物理模型有希望很好地解释关于活动星系核在紫外和可见光波段的光变行为的观测事实。并且,和前人的工作不同,我们的光变模型的参数是黑洞质量、吸积率和粘滞系数等直接决定超大质量黑洞周围的等离子过程的物理参数。

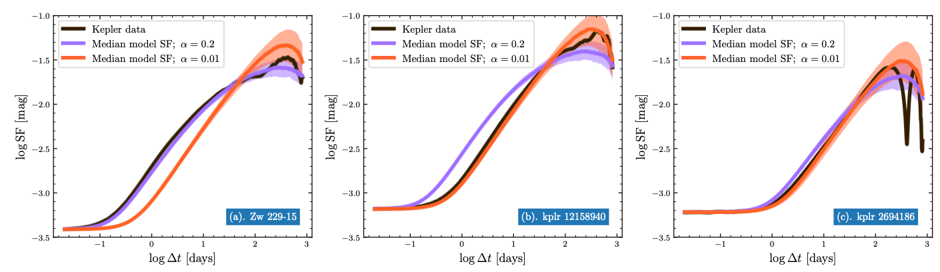

图3. Sun et al. (2002)光变模型可以完美地拟合图1中的高质量光变曲线的统计学性质(黑色曲线为数据; 紫色和橘色曲线为不同粘滞系数参数下的模型预期)。

在时域天文时代,我们的模型可以被用来“破译”海量的活动星系核在紫外和可见光波段的光变曲线背后的物理。

本文已经被ApJ接收,arXiv预印本已贴出。