研究背景介绍

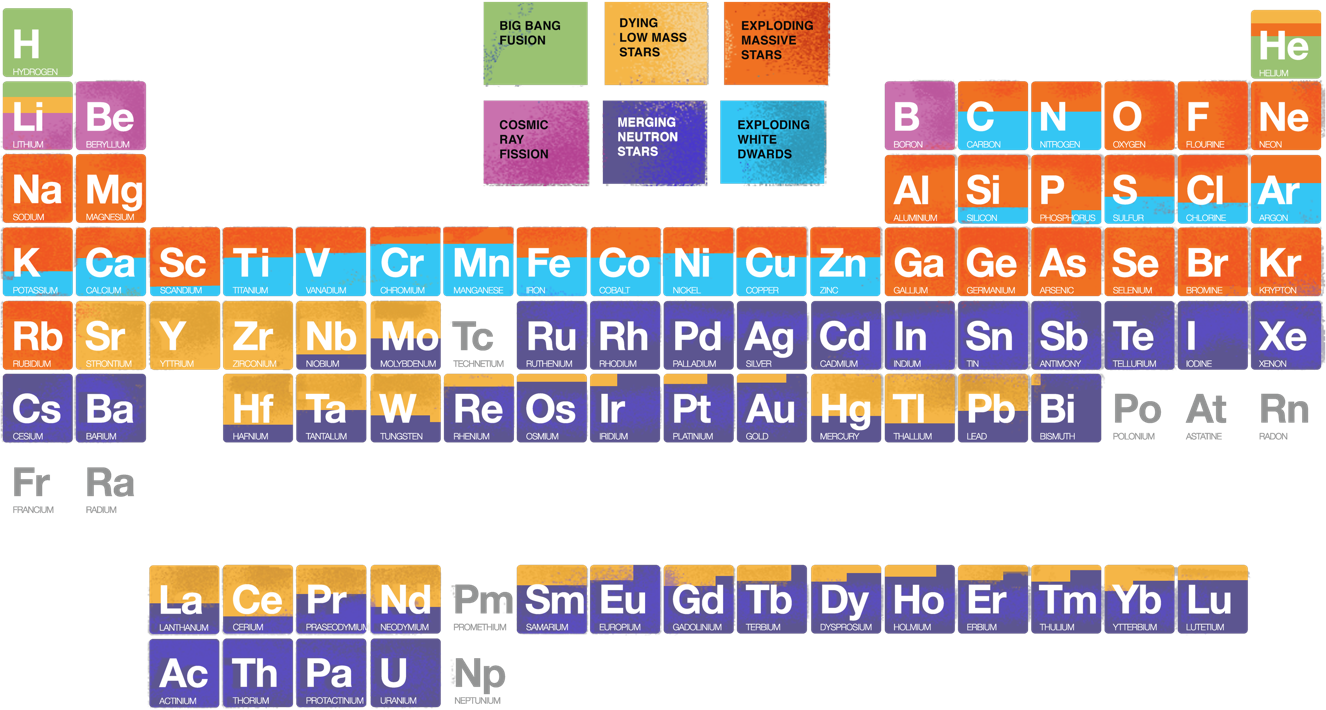

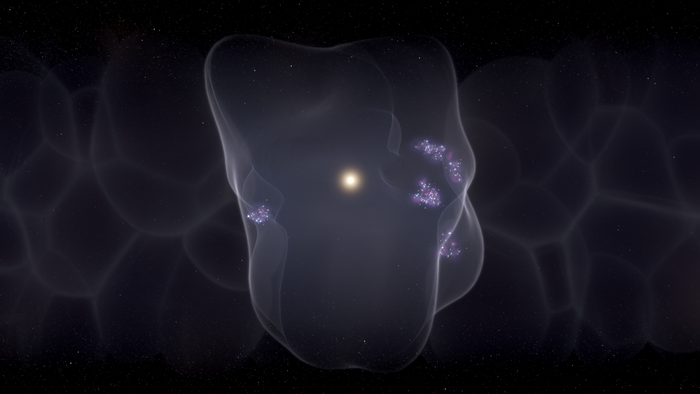

根据天文学家的元素周期表(见图1),金属元素主要产生于恒星中心核聚变反应、恒星死亡(如超新星)和致密天体的爆发或并合过程。地球海底发现放射性元素(如铁元素的同位素60Fe,其半衰期为260万年)沉积,表明在过去数百万年内,曾有超新星爆发发生于距离地球约500光年内。此外,对地球所在太阳系的星际介质分布研究表明,太阳系处于一个被称之为“本地气体泡”(the Local Bubble)的低密度热介质结构之中(见图2)。该结构也极有可能由近地超新星爆发造成。超新星爆发通常会留下超新星遗迹,其中心存在一个中子星或恒星级黑洞。例如,北宋至和元年五月的“天关客星”,留下了著名蟹状星云,其中心存在一个快速自转中子星,每秒可转三十圈,稳定地产生射电、光学等多个波段的脉冲信号。然而,百万年前的超新星爆发留下的遗迹过于年老,已无法被探测到。因此,探究这些年代久远的遗迹中心留下的中子星或恒星级黑洞,是理解近地超新星爆发历史和太阳系后花园“生态”环境的独特手段。

图1:天文学家的元素周期表。不同颜色代表不同物理起源:宇宙大爆炸(绿色)、低质量恒星死亡(橙色)、大质量恒星爆炸(红色)、宇宙线裂变(粉色)、中子星并合(紫色)和白矮星爆炸(蓝色)。图片来自NASA/CXC/K. Divona; SDSS blog, J. Johnson

被伙伴“出卖”的致密天体

中子星和恒星级黑洞是宇宙中极端致密的天体,难以被发现。通常来说,中子星的主要发射途径是射电(或光学、伽马射线)脉冲。在致密天体与正常恒星组成的密近双星系统中,中子星或恒星级黑洞由于其强大引力吸积正常恒星表面气体,可以产生明亮的高能辐射,从而被天文学家发现。然而,即使距离地球极近(如数百光年),那些没有脉冲信号或高能辐射的宁静状态中子星或恒星级黑洞也难以被发现。

幸运的是,双星系统中宁静状态中子星或恒星级黑洞会因“不安分”的明亮伴星而“暴露”自身,从而被我们探测到。在这样的系统中,宁静状态的致密天体与明亮恒星相互绕转,时刻践行牛顿万有引力定律和运动定律。因此,通过时域巡天研究明亮伴星的运动,是搜寻双星中宁静状态中子星和恒星级黑洞的有力手段。

郭守敬望远镜(LAMOST)时域光谱巡天为我们搜寻这类中子星或恒星级黑洞提供了新的途径。我国天文学家已在郭守敬望远镜的海量恒星光谱数据库中发现了数颗宁静状态的恒星级黑洞和中子星。此前,我系顾为民教授研究组伊团博士等人,利用时域巡天首次发现了处于宁静状态的中子星候选体,显示了时域巡天在狩猎中子星方面的巨大潜力。伊团博士等人发现的中子星候选体距离地球约1000光年,难以影响太阳系周围环境。为此,顾为民教授研究组一直致力于利用时域巡天手段,寻找离地球较近的中子星候选体。

图2:太阳系及其所处的本地气体泡,中心恒星代表我们的太阳。图片来自Leah Hustak (STScI)

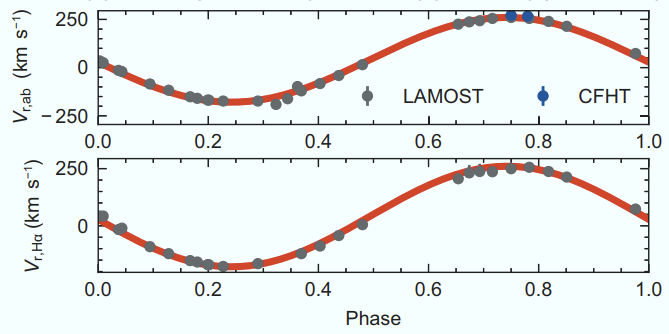

“近地”中子星候选体显真身

在LAMOST的数以万计恒星光谱中,编号为LAMOST J235456.73+335625.9的恒星光谱引起了研究人员的注意。该系统的恒星光谱表现出系统性的多普勒移动,表明该可见恒星正围绕不可见天体运动(见图3)。利用LAMOST多次光谱观测结果,研究人员测量了可见恒星的多普勒速度变化。进一步,结合凌日系外行星勘测卫星(TESS)获得的周期性光变、加拿大-法国-夏威夷望远镜(CFHT)的高分辨率光谱以及Gaia卫星提供的恒星视差,研究人员发现了一颗离地球距离仅为416光年的致密天体,该致密天体和一颗K7型主序星组成了单线谱双星系统。致密天体的质量约为 1.4倍至1.6倍太阳质量。研究人员对该双星系统的紫外、光学和Hα发射线光变分析,基本排除了该致密天体是一个冷的大质量白矮星。因此,研究人员认为该致密天体很可能是一颗中子星。研究人员利用“中国天眼”这一世界上最大的单口径射电望远镜FAST对该双星系统展开了数次射电监测,均未发现射电脉冲信号。研究人员也利用美国宇航局“雨燕”X射线卫星(Swift)对该双星系统进行了多次观测,未发现来自中子星的辐射特征。因此,该中子星候选体仅能被LAMOST时域观测发现。

图3:利用LAMOST和CFHT光谱,获得可见恒星的多普勒频移,表明可见恒星围绕不可见天体快速绕转,视向速度达到约 250 千米每秒。图片取自论文图6。

LAMOST与Gaia联合,回溯历史轨迹

利用LAMOST视向速度和Gaia卫星的天体测量结果,研究人员重构了该双星系统过去500万年的运动轨迹(见图4)。在距今约250万年前,该双星系统距离太阳系的距离仅为约160光年。因此,若该中子星的年龄约为250万年,则其超新星爆发过程产生的放射性元素是有望沉积至地球从而被探测到。因此,该项研究展示了LAMOST巡天在搜寻近地中子星,研究近地超新星爆发历史,认识地球所处星际环境等重要问题的巨大潜力。

图4:太阳系周围星际介质密度分布,越蓝表示密度越低,越红表示密度越高。绿色方块代表J2354过去500万年的运动轨迹;红色五角星代表太阳系的运动轨迹。左上、右上、左下的子图分别代表x-y、y-z、x-z的二维切面图。右下子图代表J2354与太阳系的历史距离随时间的变化情况。可以看出,该中子星候选体与太阳系的历史距离最近仅为160光年。图片取自论文图13。

研究论文

该研究工作已被《中国科学:物理学 力学 天文学》英文版(SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy, SCPMA)发表(2023年第66卷第12期),文章题为“The nearest neutron star candidate in a binary revealed by optical time-domain surveys”。该研究工作共同第一作者为厦门大学天文学系郑铃霖博士和孙谋远教授,共同通讯作者包括厦门大学天文学系顾为民教授、张志翔博士和中国科学院国家天文台刘继峰研究员,其他合作者包括厦门大学天文学系、中国科学院国家天文台、南京师范大学、中国科学院云南天文台、中国科学院大学和南京大学的多位研究人员。

该研究工作得到了国家重点研发计划和国家自然科学基金的资助。

论文电子版链接为:https://www.sciengine.com/SCPMA/doi/10.1007/s11433-023-2247-x