近日,我系方陶陶教授、张小霞助理教授团队与合作者在银河系热气体晕研究方面取得重要进展,相关论文已被《The Astrophysical Journal》正式接受。研究通过分析高分辨率数值模拟数据,深入探究了类银河星系周围热气体晕的物理起源与观测特征。

理论模型预言,大质量星系周围应存在高温(约106 开尔文)、发射X射线的气体晕,形成于星系吸积周围物质时的激波加热过程。然而,对于质量稍小的银河系大小的星系(暗晕质量约10¹²倍太阳质量),其热气体晕的主导加热机制仍存在争议:是来自恒星形成活动(如恒星风、超新星爆发)的反馈,还是引力加热或其他物理过程?

近年来,随着eROSITA等X射线空间望远镜深度巡天的开展,天文学家通过叠加分析技术,成功探测到延伸至星系暗晕边缘(约100千秒差距)的微弱X射线辐射,为研究热气体晕提供了全新的数据支持。

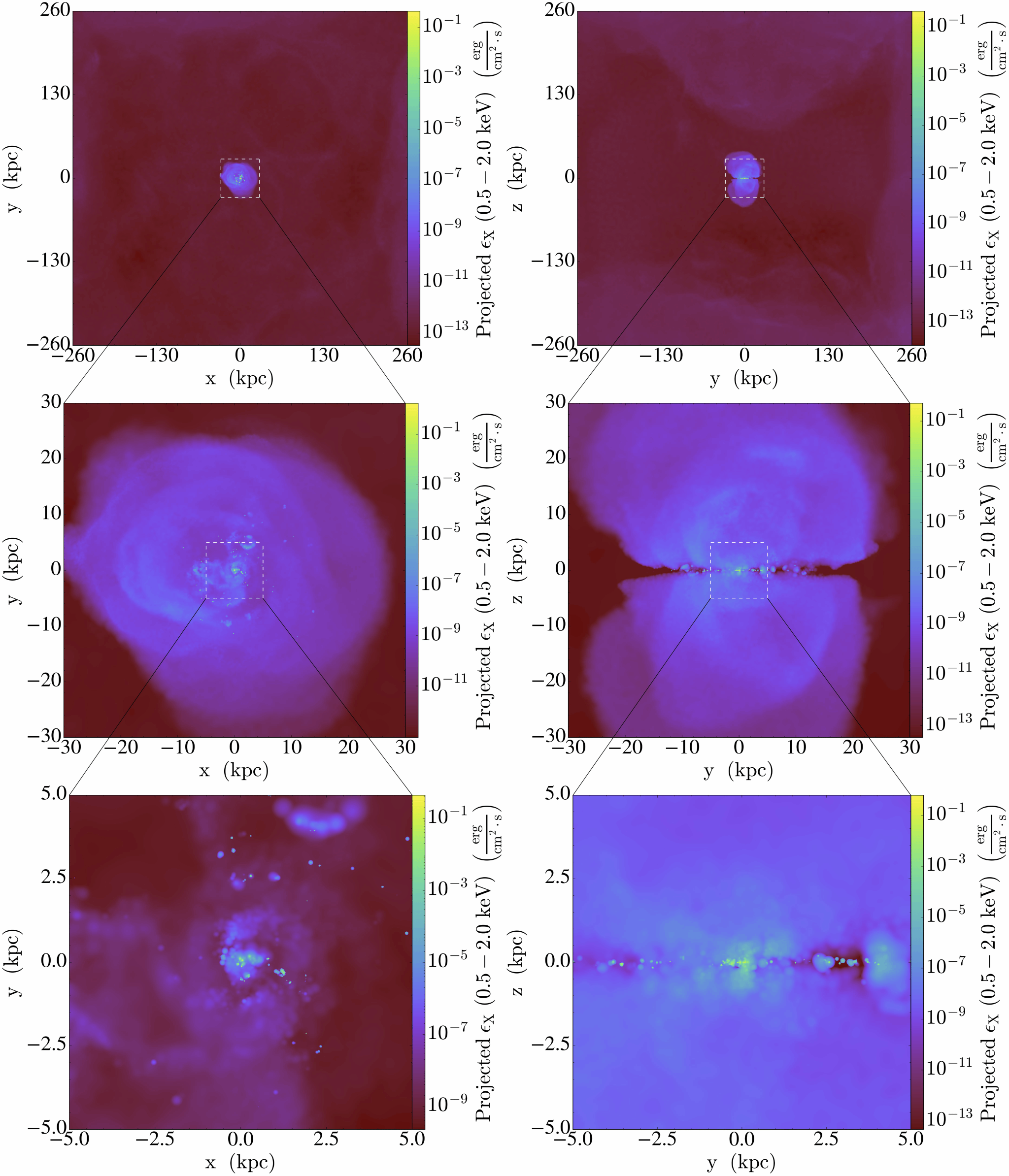

研究团队基于清华大学李辉等人的SMUGGLE(Stars and MUltiphase Gas in GaLaxiEs)高分辨率数值模拟1,重点分析了类银河星系中热气体的X射线辐射特性,并与银河系及近邻星系的观测数据进行比较。模拟结果显示,恒星反馈足以解释星系内区(中心5千秒差距以内)热气体的X射线辐射,但其无法产生观测上所见的延展至整个星系晕尺度(数十至上百千秒差距)的热气体结构。这表明必需引入额外加热机制,如引力加热、活动星系核反馈或高能宇宙线效应,才能完全解释热晕的成因。

该研究进一步揭示,热气体与温气体(约105 开尔文)在起源和分布机制上存在明显差异。团队早前利用同一SMUGGLE模型已成功再现了O+5吸收体示踪的温气体的运动学与空间分布特征2,表明恒星反馈可较好解释温气体组分的起源,但却不足以形成延展热晕。这一对比凸显出银河系中不同相态气体可能源自截然不同的物理过程。

此项工作由我系张志杰博士(第一作者)、张小霞助理教授与方陶陶教授(通讯作者),以及清华大学李辉副教授(通讯作者)等共同完成,合作单位包括美国的麻省理工学院、加州大学河滨分校、弗吉尼亚大学、意大利的博洛尼亚大学、佛罗伦萨大学以及我国的复旦大学、云南大学。此项研究得到了国家自然科学基金等多项国家级及省部级项目的资助。

论文预印本链接:https://arxiv.org/abs/2508.21576

图1 模拟星系的X射线辐射分布(0.5–2 keV波段)。左、右列分别为俯视、侧视视角,从上至下依次展示从整个星系晕(520千秒差距)到内区(10千秒差距)的逐步放大视图,清晰呈现出热气体在不同尺度下的分布结构。

参考文献:

Li, H., Vogelsberger, M., Marinacci, F., Sales, L. V., & Torrey, P. 2020, MNRAS, 499, 5862

Zhang, Z., Zhang, X., Li, H., et al. 2024, ApJ, 962, 15