研究背景介绍

原恒星外流是恒星形成活动开始的关键指征,标志着原恒星已进入活跃的物质吸积阶段。红外暗云(IRDCs)因其冷却且高密度的特性,被认为是大质量恒星诞生的摇篮,特别是其中的 70 μm 暗云,被视为大质量恒星形成过程的最早阶段。早期研究普遍认为这些区域处于静态。然而,近年来的干涉阵观测在小于 10⁴ 天文单位的尺度上探测到外流,表明这些区域已开始发生恒星形成活动。

G34.74−0.12 位于纤维状IRDC的末端,动力学距离约 5.1 千秒差距。本研究依托两个国际大型项目——MIAO(Multiwavelength line-Imaging survey of the 70 μm-dArk and bright clOuds,PI:冯思轶)与 ASHES(ALMA Survey of 70 μm dark High-mass clumps in Early Stages,PI:Patricio Sanhueza),对 G34.74−0.12 中两个处于不同演化阶段的大质量团块开展了深入研究。

MIAO 项目利用 IRAM-30m、Nobeyama-45m、VLA 与 ALMA 等国际一流望远镜,系统研究了 26 对相邻(∼1 pc)、致密(n > 10⁵ cm⁻³)且寒冷(10–30 K)的 70 μm 暗/亮团块,其中 IRAM-30m 的累计观测时间超过 80小时,Nobeyama-45m累计观测时间45小时,ALMA的累计观测时间约260小时,并已获得JVLA先导数据。在 parsec 尺度上,IRAM-30m 的观测揭示了 G34.74−0.12 内 C¹⁸O (J=2–1) 与 DCO⁺ (J=1–0) 辐射分布之间存在明显的空间反相关(Feng et al. 2020)。此外,G34.74−0.12也被纳入 ASHES 项目的 ALMA 观测样本。ALMA 是目前全球灵敏度最高、分辨率最优的毫米/亚毫米波干涉阵列之一。ASHES 项目覆盖了 39 个红外暗云中的大质量团块,总计使用 ALMA 观测时间约300 小时。

G34.74-0.12中未锚定的分叉流结构

基于 ALMA 在 1.3 毫米波段的观测数据(角分辨率为 1.6″,对应约 5000 天文单位),在G34.74-0.12一条年轻原恒星外流I的传播路径上,我们发现了一个“未锚定的分叉流”(unanchored forked stream)。该外流源自一个质量为 9.7 M⊙ 的核心,其红移叶瓣展现出明显的分叉结构,由 CO (2–1)、SiO (5–4) 和 H₂CO (3₀,₃–2₀,₂) 分子发射共同示踪。该外流动量为 13 M⊙ km s⁻¹,能量为 10⁷ M⊙ km² s⁻²,动力学时间尺度约为 10⁴ 年。在分叉点处,SiO、H₂CO 和 CH₃OH 相对于 CO 的丰度显著增强,同时伴随气体温度升高,表明该结构可能由高速气体与环境介质的碰撞所激发。值得注意的是,分叉点未观测到任何质量大于 0.1 M⊙ 的尘埃连续谱核心。

此类未锚定外流的观测十分罕见。一种可能的解释是,外流I的红移叶瓣正在与周围的致密气体或附近的细长丝状结构发生相互作用。另一种可能性是受到环境压力的约束。根据压力约束模型,外流的形态由环境压力梯度主导:稳定的压力有助于维持其准直性,而压力的骤降则会导致外流扩散并加速能量耗散。在外流 I 中,红移叶瓣的分叉结构可能正是由此类压力变化触发,突显出环境对外流传播与演化的关键影响。

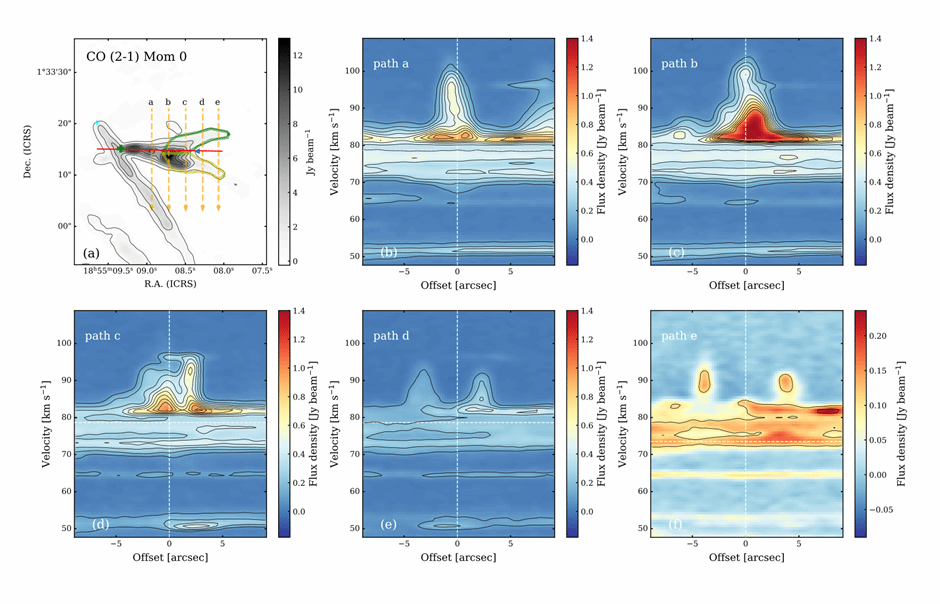

图1 (a)CO (2–1)积分强度图中分叉流结构的放大区域。蓝色三角形标记了外流分叉的位置。红色实线连接中心原恒星(绿色叉号)与分叉点(蓝色三角形)。绿色和黄色区域分别代表分叉结构的北部和南部。橙色箭头表示垂直于 I 号外流分叉结构的五条切片路径。(b–f) 展示自 (a) 面板中所示五条路径提取的CO(2-1)的位置-速度图,每条路径的切片宽度为 1″.4。垂直的白色虚线表示路径中心,水平白色虚线表示系统速度。图取自Lin et al. 2025。

G34.74-0.12 的其他年轻原恒星外流

此外,得益于本次观测的高灵敏度,我们在 G34.74−0.12 区域识别出三条较弱的原恒星外流,其质量分别为 0.40、0.02 和 0.15 M⊙,动量分别为 5.2、0.2 和1.8 M⊙ km s⁻¹。这些外流的动力学时标介于 10³–10⁴ 年之间,表明它们处于极早的演化阶段。由于本研究结合了单天线与干涉阵观测数据,兼具高角分辨率与大尺度结构的恢复能力,从而使外流参数得以更为精确地估算,并最终使我们能够探测到如此年轻的外流活动。

所有新发现的这些极年轻原恒星外流(动力学时标为 10³–10⁴ 年)所展现的形态学和运动学特征,表明恒星形成的初始阶段比我们以往理解的更加复杂。

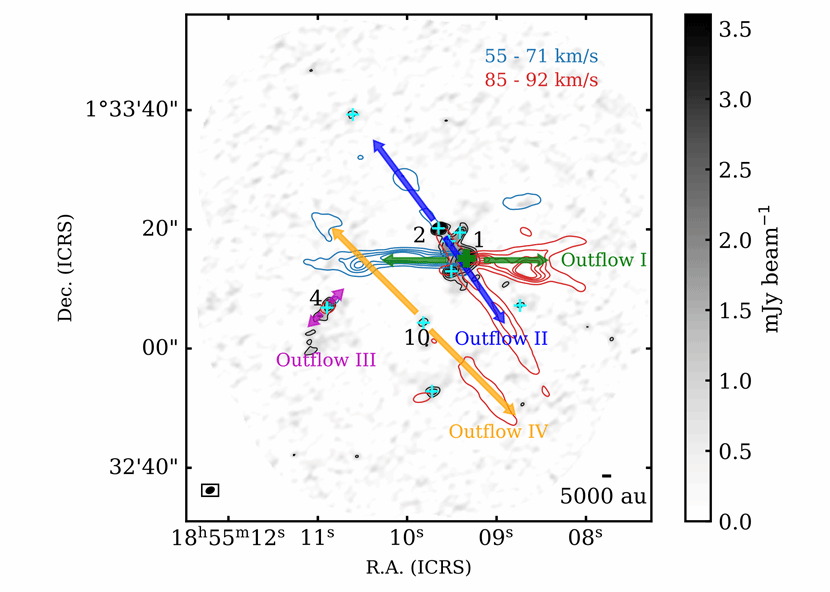

图2 CO (2–1) 外流的等高线覆盖在 1.34 毫米连续谱灰度图上。黑色等高线表示连续谱辐射,蓝色和红色等高线分别表示蓝移和红移的外流组分。图取自Lin et al. 2025。

研究论文

该研究工作以“The ALMA Survey of 70 μm Dark High-mass Clumps in Early Stages (ASHES). XII. Unanchored Forked Stream in the Propagating Path of a Protostellar Outflow”为题已被国际天体物理学术期刊Astrophysical Journal接收。论文的第一作者为厦门大学天文系博士研究生林淑婷,通讯作者为厦门大学天文系冯思轶教授,其他合作者来自东亚和欧洲的多个机构,包括东京大学、北京大学科维理天文与天体物理研究所、南京大学、上海交通大学、广西大学、NSYSU、清华大学、ASIAA、新疆天文台,以及瑞典查尔姆斯理工大学和意大利国家天体物理研究院。该工作得到了科技部重点研发政府间国际科技新合作专项,国家自然科学基金,和厦门大学南强人才计划的支持。

论文链接:https://doi.org/10.3847/1538-4357/adf208