研究背景

天文观测中的环状结构因其优美的对称性而格外引人注目,这种对称性往往意味着其背后的物理过程相对简单直观。然而,已报道的环状结构大多出现在演化阶段较晚的恒星形成区。相比之下,在早期环境的分子云中,尤其是红外 70 μm 暗云,这类结构此前鲜有发现。70μm暗云中很冷(< 25 K),密度很高(n > 105 cm-3),是恒星形成早期阶段的摇篮。早期阶段的恒星反馈是否足以在秒差距(pc)尺度上产生环状结构,仍然是一个未知的问题。然而,由于70 μm 暗云距离较远,在这种早期、暗弱红外暗云中探测其气体辐射需要依赖高灵敏度和高分辨率的观测。

G34.74−0.12中的气体环状结构

研究目标G34.74-0.12选自MIAO(Multiwavelength line-Imaging survey of the 70 μm-dArk and bright clOuds,PI:冯思轶)项目。该项目利用 IRAM-30m、Nobeyama-45m、VLA 与 ALMA 等国际一流望远镜,系统研究了 26 对相邻(∼1 pc)、致密(n > 10⁵ cm⁻³)且寒冷(10–30 K)的 70 μm 暗/亮团块。利用目前全球灵敏度最高、分辨率最优的毫米/亚毫米波干涉阵列之一ALMA,本研究同时利用了来自两个国际大型项目的数据: ASHES(ALMA Survey of 70 μm dark High-mass clumps in Early Stages,PI:Patricio Sanhueza)和VELLA(Very Low Luminosity/Mass Ratio Clumps, PI:王科)。

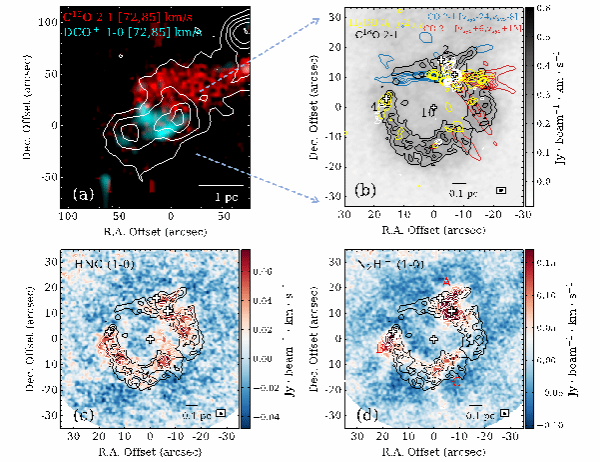

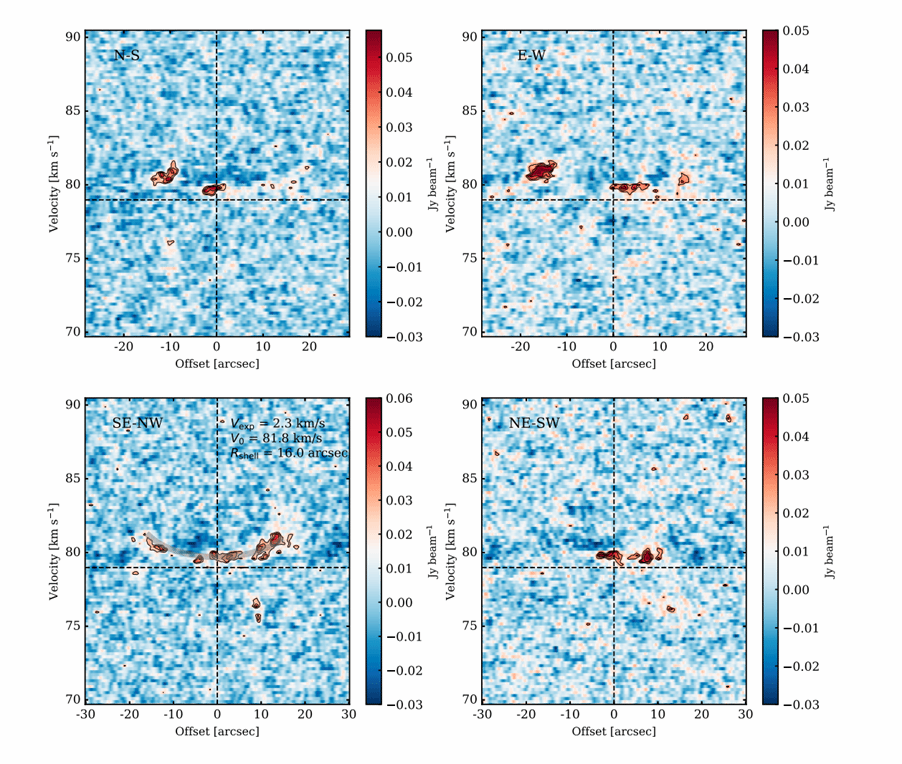

在大质量恒星形成纤维状分子云G34.74-0.12末端,最为致密(105 cm-3)、冷(pc尺度CO耗损因子为5,且与DCO+在空间上呈反相关关系,Feng et al. 2020)并且年轻(104 year)的区域,我们利用ALMA观测的C18O(2-1)、HNC(1-0)和N2H+(1-0)揭示了延展度达pc的致密分子环状结构(图1)。该结构整体红移,速度从Vsys,lsr+0.9到Vsys,lsr+2.9 km s-1,总质量为109  ,并在空间上与1.3毫米和3.0毫米的尘埃连续谱发射以及几个原恒星外流相吻合。虽然该环的位置-速度图(图2)显示出缓慢的膨胀趋势,但迄今为止尚未探测到与该环相关的自由–自由辐射或 H II 区。基于此环的观测特性,我们提供了以下几种可能的动力学起源:(1)多个外流或致密云的视线叠加;(2)深埋分子云中的年轻恒星星风吹出的气泡遗迹;(3)云-云相互作用形成的空腔;(4)温度梯度产生的气体环。然而,这些机制此前多用于解释演化阶段更晚的恒星形成区,极少用于理解极早期区域。尽管我们现有的观测数据不足以验证或排除上述任一可能性,该发现表明大质量恒星形成的最早期动力学过程可能比现有的理解更为复杂。

,并在空间上与1.3毫米和3.0毫米的尘埃连续谱发射以及几个原恒星外流相吻合。虽然该环的位置-速度图(图2)显示出缓慢的膨胀趋势,但迄今为止尚未探测到与该环相关的自由–自由辐射或 H II 区。基于此环的观测特性,我们提供了以下几种可能的动力学起源:(1)多个外流或致密云的视线叠加;(2)深埋分子云中的年轻恒星星风吹出的气泡遗迹;(3)云-云相互作用形成的空腔;(4)温度梯度产生的气体环。然而,这些机制此前多用于解释演化阶段更晚的恒星形成区,极少用于理解极早期区域。尽管我们现有的观测数据不足以验证或排除上述任一可能性,该发现表明大质量恒星形成的最早期动力学过程可能比现有的理解更为复杂。

图1:(a) G34.74-0.12的大尺度双色图。红色和青色代表来自IRAM-30m的C18O(2-1)和DCO+(1-0)的积分强度(Feng et al.2020)。(b)(c)(d)中的灰度图和彩色图分别表示ALMA C18O(2-1),HNC(1-0),和N2H+(1-0)在相同速度范围内(79.9-81.9 km/s)的积分强度。其中(c)中的灰色箭头为图2的PV图的路径。

图2:沿着环状结构上四个方向的HNC(1-0)的速度-位置(PV)图,方位角(PA)分别为0◦, 45◦, 90◦和135◦(如图1所示)。灰色曲线表示球形膨胀壳模型的最佳拟合结果。

研究论文

该研究工作以“Dense Molecular Ring-like structure in gaseous CO depletion region G34.74-0.12”为题发表在国际天体物理学术期刊Astrophysical Journal Letter。论文的第一作者为厦门大学天文系博士研究生林淑婷,通讯作者为厦门大学天文系冯思轶教授,其他合作者来自东亚、欧洲和北美的多个机构,包括东京大学、北京大学科维理天文与天体物理研究所、南京大学、上海交通大学、广西大学、清华大学、NSYSU、ASIAA、美国哈佛–史密森天体物理中心、新疆天文台,以及瑞典查尔姆斯理工大学和意大利国家天体物理研究院。该工作得到了科技部重点研发政府间国际科技新合作专项,国家自然科学基金,和厦门大学南强人才计划的支持。

论文预印本链接:http://arxiv.org/abs/2509.11475