背景介绍

X射线双星由一颗正常恒星与一颗中子星或恒星级黑洞组成,是研究中子星和恒星级黑洞的重要目标源。理论预言银河系中存在数以亿计的恒星级黑洞,但目前通过动力学方法证认的不足30个,其中多数黑洞系统的发现依赖X射线爆发。X射线双星在爆发期间会产生极高的X射线流量,这不仅表明该X射线源属于银河系天体,也意味着其能量只能由恒星级黑洞或中子星吸积系统来供给。因此,传统黑洞的搜寻主要依托于X射线爆发。然而,许多X射线双星在数十年的观测中仅发生过一次或数次爆发。由此推断,银河系内存在大量长期处于宁静态的X射线双星有待发现。eROSITA卫星作为ROSAT卫星的升级版,已完成全天X射线巡天,其公布的巡天数据为搜寻宁静态X射线双星提供了新的契机。

宁静态 X 射线双星的时域光学指纹

宁静态X射线双星系统中,伴星通常是一颗充满洛希瓣的小质量恒星(伴星质量小于或接近太阳质量),其表面的物质会通过洛希瓣渗溢的方式被致密天体吸积,但X射线光度较低,典型范围是1030-1033 erg/s。充满洛希瓣的伴星不再是各向同性的球形,而是被致密天体的引力拉伸成一个近似椭球的形状。这种形变会导致伴星在不同轨道相位下向观察者呈现不同的投影面积,从而产生随轨道运动的亮度变化。由于伴星围绕双星系统的质心作周期性的绕转,这种亮度变化会在一个轨道周期内呈现出两个极小和两个极大的双峰曲线,即所谓的椭圆调制。此外,如果伴星被致密天体的辐射照亮或存在吸积盘遮挡,这种调制曲线可能会略有偏移或叠加额外变化,但基本特征仍来源于伴星的椭圆形状和轨道运动,因此时域光变是识别宁静态 X 射线双星的重要手段之一。

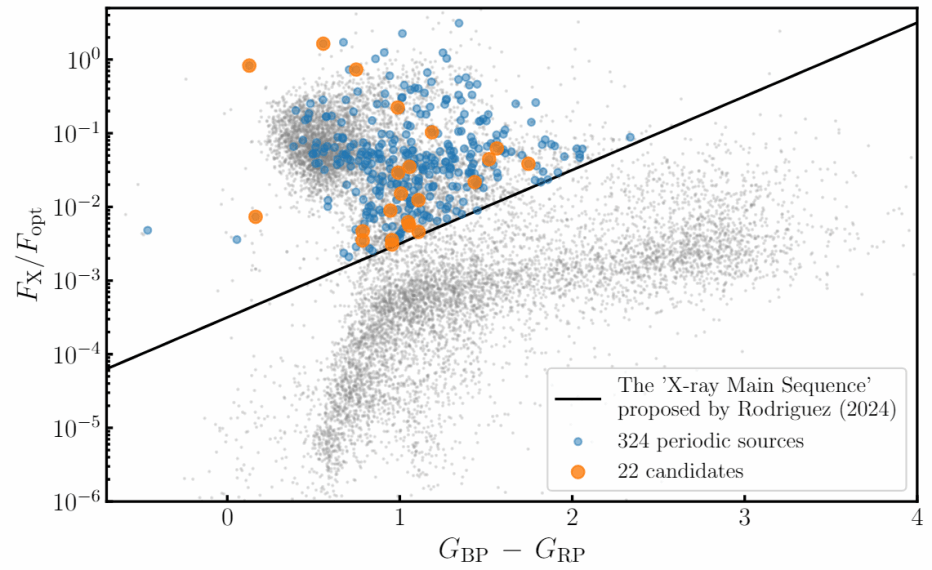

图1:结合eROSITA的X射线流量与Gaia的光学流量之比、Gaia的测光信息以及时域测光,在近百万个X射线源(灰色细点)中筛选得到22个双星中的致密天体吸积系统候选源(橙色实心圆)。

挖掘eROSITA卫星巡天中的X射线双星

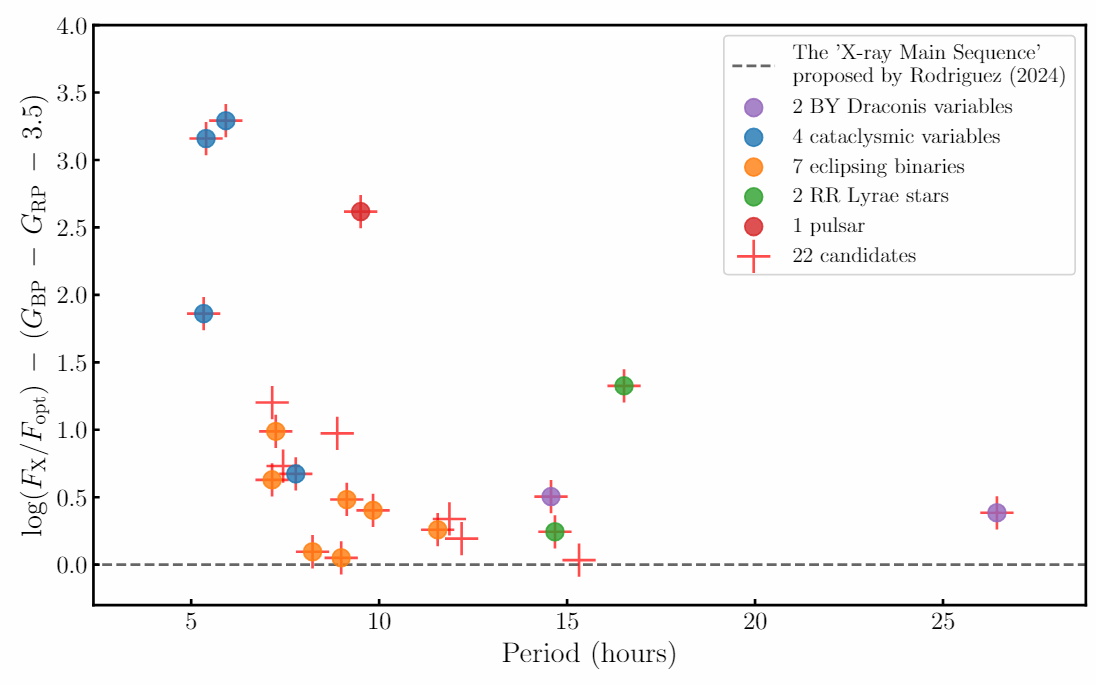

在本项工作中,研究团队首先利用eROSITA卫星的X射线流量和Gaia卫星光学流量,筛选出X射线可能由吸积盘驱动的系统。随后结合ZTF时域测光数据,对数万条光变曲线进行周期分析,识别样本中短周期的光变。如图1所示,利用X射线流量与光学流量之比、颜色和光变的周期性特征,研究人员最终识别出22个双星中的致密天体吸积系统的候选源。如图2所示,其中多数呈现数小时时长的光变周期。其中仅有两个先前已被动力学证认的系统,分别是一个致密天体是中子星的X射线双星和一个由极低质量白矮星前身星与致密天体组成的双星,这为方法的可靠性提供了验证。

图2:此工作中22个候选源的基本参数,Simbad数据库对候选源的分类情况分别用不同颜色实心圆标出。蓝色实心圆是被LAMOST/SDSS光谱巡天分类为激变变星的系统,红色实心圆表示一个已知的X射线双星,其余则是被Gaia或ZTF分类为变星的目标源。

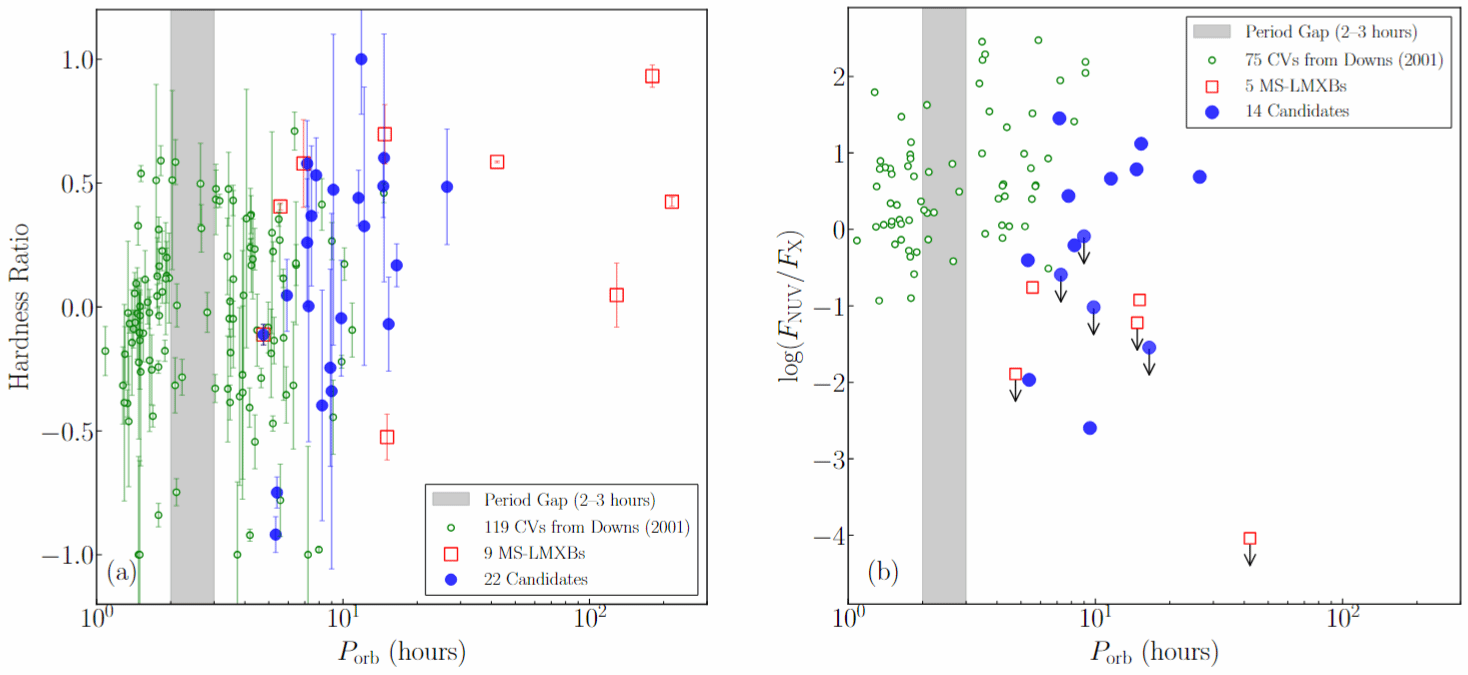

另一方面,此工作搜寻到的候选源中可能包含以激变变星为代表的白矮星吸积系统,因其在短周期光变、X射线流量与光学流量等方面的特征与宁静态X射线双星较为接近。因此,候选源中致密天体的种类有待进一步区分。研究团队通过结合 GALEX卫星的紫外数据与eROSITA卫星的X射线数据,分析系统的紫外流量与 X 射线流量之比以及X射线硬度比,并结合轨道周期,探索宁静态X射线双星与激变变星的潜在区别。eROSITA卫星的X射线巡天对已知的激变变星与宁静态X射线双星的观测表明,二者的硬度比或紫外流量与X射线流量之比在结合轨道周期的相空间中存在显著的分布差异,如图3所示。该方法有望为进一步识别恒星级黑洞或中子星双星提供线索。

图3:激变变星与X射线双星在相空间中的对比,二者的分布存在显著差异。

该成果不仅展示了ZTF等时域测光在搜寻双星中的致密天体吸积系统的潜力,也为未来更大规模的搜寻工作奠定了基础。随着墨子巡天望远镜时域测光和eROSITA卫星巡天数据的陆续发布,这一框架有望系统性地扩展银河系内致密天体吸积系统样本库,推动对其形成与演化的深入理解。

相关论文以“Searching for Accreting Compact Object Binaries in SRG/eROSITA eRASS1”为题,已发表在天文学术期刊 《Astrophysical Journal》上。第一作者为厦门大学天文学系刘浩彬博士研究生,通讯作者为厦门大学顾为民教授,其他合作者包括:厦门大学路永琪博士研究生、中国科学技术大学刘腾教授、中国科学院新疆天文台刘进忠研究员。

该成果得到国家自然科学基金重点项目的支持。

论文预印本链接:https://doi.org/10.3847/1538-4357/adfecd