由厦门大学天文学系教授王俊峰、博士后学者曹天文领衔的国际研究团队,利用多波段天文数据,在低表面亮度星系AGC 223218中心发现了一个质量巨大的核星团(NSC),并推测其可能源于一次星系并合事件。该研究成果已于近期发表于国际天体物理学术期刊《The Astrophysical Journal》,为理解核星团的形成机制及中等质量黑洞的存在提供了新的观测依据。

核星团是宇宙中密度最高的恒星系统之一,通常位于星系中心,但其形成机制一直存在争议。主流理论包括“球状星团吸积”和“原位恒星形成”两种模型。本研究通过对AGC 223218这一低表面亮度星系(LSBG)的详细研究,测量其核星团质量占整个星系质量的7%–9%,远高于一般核星团质量占比(通常低于1%),表明其形成机制可能非常特殊。

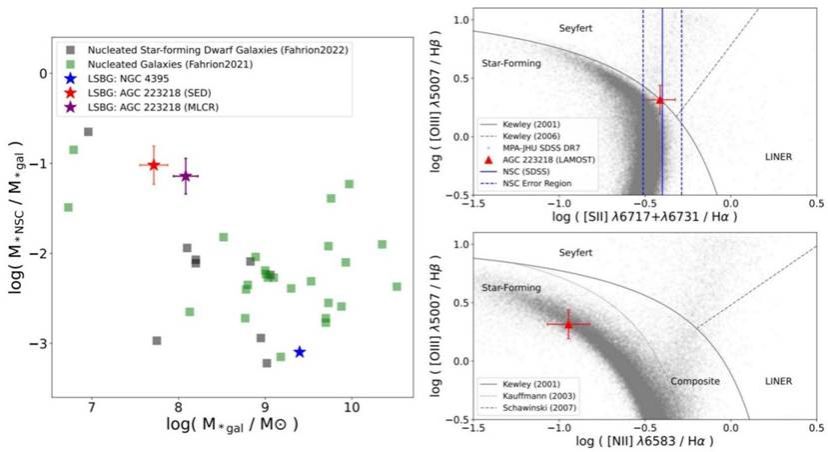

研究团队整合了该星系的多波段数据,主要来自GALEX、SDSS、DECaLS、LAMOST以及eROSITA等多个巡天项目,发现其核星团主要由年轻恒星族组成(平均年龄约0.724 Gyr)且金属丰度低于宿主星系,此外,宿主星系具有不对称的光学形态,光谱分析发现宿主星系位于[SII]-BPT图的赛弗特星系与恒星形成星系交界处,说明其内部可能存在强烈的激波过程。这些特征支持由合并事件触发的星暴形成核星团的模式,而非古老的球状星团并合或原位恒星形成模式。

尤为引人关注的是,eROSITA观测显示该核星团在X射线波段具有显著辐射,其光度比由X射线双星预测的高出两个数量级,表明其中心可能存在一个正在吸积的中等质量黑洞(IMBH),其质量约为104M⊙。

图1:左图为核星团质量与宿主星系质量比。右图为(上) [S II]–BPT 图及(下) [N II]–BPT 图。

本研究以 “Formation of a Nuclear Star Cluster through a Merger Event in the Low-surface brightness Galaxy AGC 223218” 为题,已被国际天体物理学术期刊 The Astrophysical Journal 接收发表。论文第一作者为厦门大学天文学系博士后曹天文,通讯作者为王俊峰教授。合作单位包括中国科学院国家天文台,智利天主教大学,双子天文台。本研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金及中国空间站项目基金支持。

论文链接:https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/adf559