近日,由我系主导的研究团队利用国际大型光谱巡天项目“暗能量光谱仪(DESI)”的早期数据,在白矮星周围系统地搜寻到22个罕见的“气体碎片盘”候选体。该项研究成果已被国际天文期刊《天文学报》(The Astronomical Journal)接受。

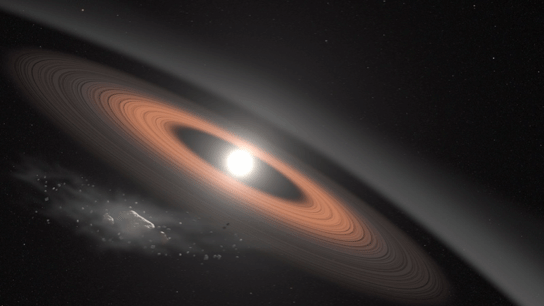

图1 环绕白矮星的行星碎片盘(艺术家想象图)| 图片来源:NASA

白矮星是低质量恒星(如太阳)演化到末期的致密“遗骸”。当恒星死亡后,其外围的行星系统会经历剧烈的动荡,那些被甩向白矮星的小行星或行星碎块会被强大的潮汐力撕碎,形成一个环绕恒星“遗骸”的盘状结构——“碎片盘”(如图1所示)。通过分析这些盘中的物质,天文学家就如同在进行“宇宙考古”。这种“考古”工作不仅能直接探究已毁灭行星系统的原始成分,更是研究系外行星演化的重要窗口。

以往,此类气体碎片盘的发现多为偶然,全球确认的仅20余个,出现率极低(约0.067%)。团队对DESI早期数据释放中的2706颗白矮星进行了系统性搜索,从中筛选出22个展示出潜在钙元素发射线的候选信号,据此计算的初步探测率约为0.81%。值得注意的是,其中三个候选系统还在WISE卫星数据中探测到过量的红外辐射,暗示了气体与尘埃共存的可能性。研究团队同时指出,较高的初步探测率正说明了这些微弱信号中可能包含较多由大气谱线残余或未分辨双星等因素造成的假信号,凸显了后续高精度观测确认的必要性。

值得期待的是,已于近期正式发布的DESI DR1数据包含的白矮星样本量远超本次研究使用的早期数据。对DR1数据的深入分析,有望从中确认更多的真实气体盘系统,并对它们的探测率和物理性质给出更可靠的统计约束。

相关论文题为“A Systematic Search for Gaseous Debris Disks in DESI Early Data Release White Dwarfs”。论文第一作者是我系2025届本科生马紫莹(现为丹麦哥本哈根大学研究生),通讯作者是我系的张小霞助理教授,主要合作者包括我系的方陶陶教授、王俊峰教授以及来自北京天文馆、福建商学院、泉州师范学院、中国科学院国家天文台的专家学者。该研究工作得到了国家自然科学基金等多个国家级和省部级项目的支持。

论文预印本链接:https://arxiv.org/abs/2510.25097