研究背景:宇宙深处的小红点

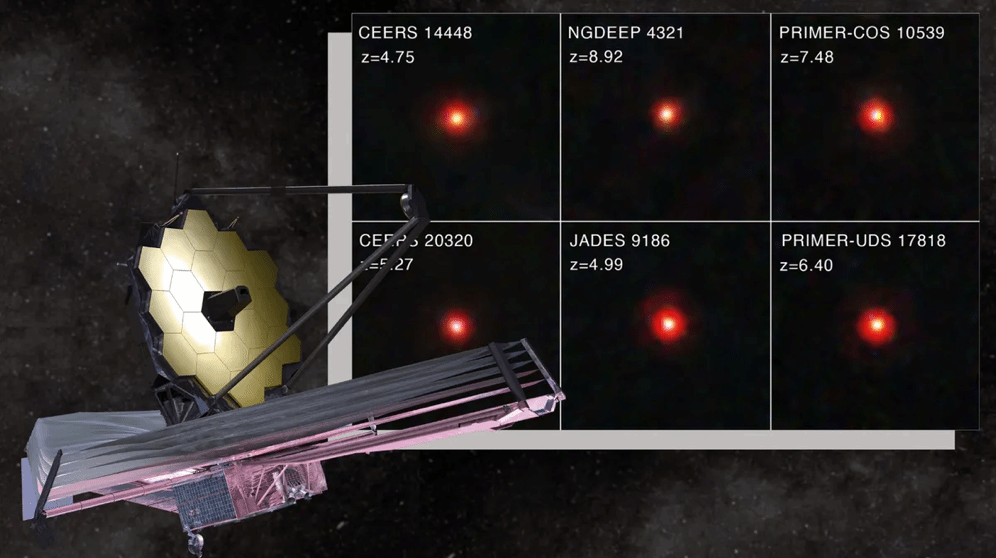

詹姆斯·韦伯空间望远镜(JWST)让人类的视野第一次清晰地触及到130亿年前的早期宇宙。在那里,天文学家发现了一类特殊天体:“小红点” (Little Red Dots, LRDs)。这些小红点与人们此前熟知的星系或类星体都不同,它们的形态紧凑、光谱呈现独特的“V”字形:在紫外波段偏蓝,而光学至红外波段却异常偏红。更令人惊讶的是,部分小红点展现出类似活动星系核的宽发射线特征,这通常意味着它们的中心极有可能存在活跃的超大质量黑洞,即活动星系核。大量小红点处在宇宙年龄不到十亿年的早期,如果这些小红点中心确实存在超大质量黑洞,那么这些独特的星系对于我们研究并理解黑洞的形成及演化具有重要意义。然而,小红点奇特的光谱特征并无法直接揭示它们的本质,它们的辐射究竟是星系主导、活动星系核主导,还是两者的混合,目前仍是未解之谜。

图1:JWST 在宇宙早期发现的小红点。图源:NASA, ESA, CSA, STScI, Dale Kocevski (Colby College)/ Robert Lea (created with Canva)

小红点的光变

光变是活动星系核的典型特征之一。因此,如若小红点展现出光变,那么极可能与中心黑洞的活动有关;反之,则可能说明其吸积模式或根本性质与普通的活动星系核存在差异。已有的研究尝试将在本地宇宙得到的类星体的经验关系直接外推到小红点,进而通过光变推断其性质。然而,小红点的光度普遍低于本地类星体1-2个数量级,且类星体的经验关系本身可能受限于选择效应,故直接外推经验关系的做法存在一定的风险。

图2:小红点与类星体的静止波长-热光度分布图。小红点的光度可能比类星体低1-2个数量级,直接外推类星体的经验关系存在风险。图源:原文图1.

因此,研究人员采用了基于吸积物理的活动星系核光变模型—磁耦合模型(Corona-heated Accretion-disk Reprocessing,CHAR,[1])对小红点的光变进行探究。该模型考虑了吸积盘中湍流磁场驱动的光变,能够成功复现低红移活动星系核光变的多个观测事实,如结构函数、光变特征时标、时间延迟等。相比未经过系统检验的经验关系,由吸积物理驱动的光变模型更能合理地预测活动星系核的光变特征。

研究人员基于22个小红点跨越6-11年(结合哈勃与JWST数据)的光变观测数据[2],结合磁耦合模型的模拟,对以下问题进行了探究:若小红点的光变机制与普通类星体一致,那么目前小红点的光变观测对其性质有何限制?通过光变对小红点的性质进行有效研究,需要达到什么样的观测条件?

光变对小红点性质的启示

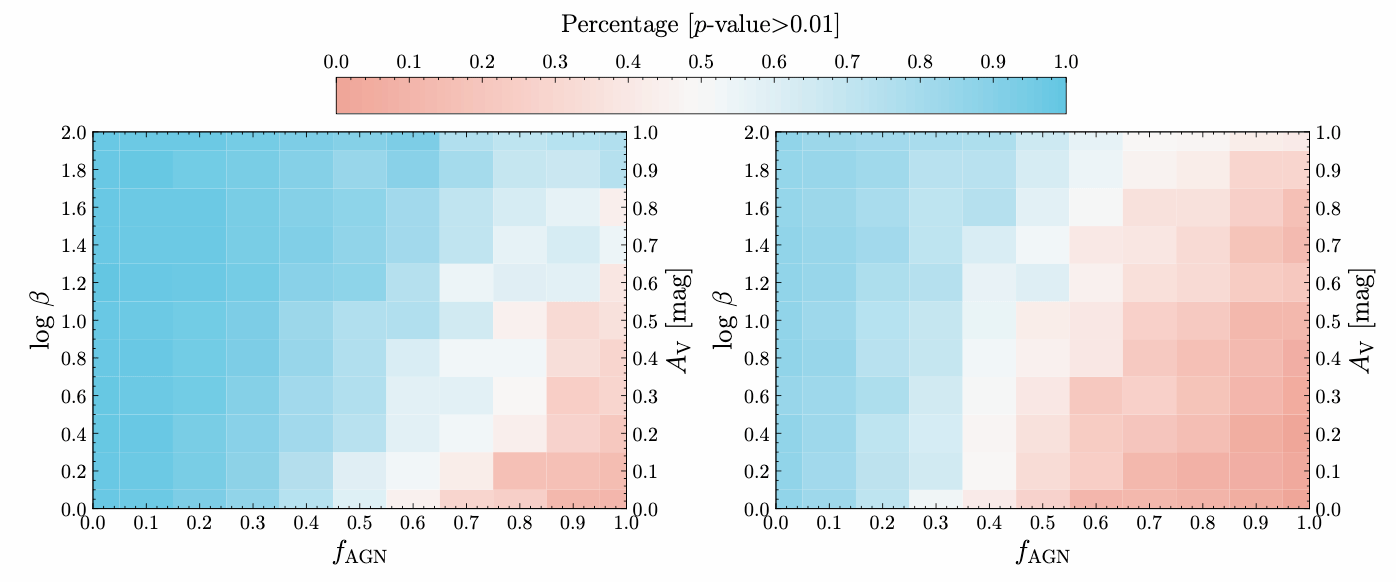

基于磁耦合模型,研究人员发现:目前观测到的小红点的光变极其微弱,并且几乎由测量误差主导,因而无法对其性质进行严格的约束。目前在小红点中观测到的极弱的光变可能有两种解释:(1)观测到的光度主要来自无明显光变的宿主星系,而中心活跃的超大质量黑洞贡献不足30%;(2)中心超大质量黑洞本身极其明亮,其极高的光度使得观测到的光变幅度较小。

图3: 真实观测数据与磁耦合模型模拟的对比。左图为JWST/F115W,右图为JWST/F150W。颜色越红,表明越能基于观测排除模型。图源:原文图3。

进一步的模拟显示,要利用光变对小红点的性质进行有效探究,观测需要满足以下条件:(1)样本规模大于200个小红点;(2)每个小红点的观测系时间间隔大于2年;(3)测光误差小于0.07星等。如果在这样的条件下,小红点依旧没有显著光变,那将强烈暗示它们的吸积模式与已知的类星体完全不同。

研究论文

该研究工作以“On the Variability Features of Active Galactic Nuclei in Little Red Dots”为题发表在国际天体物理学术期刊 Astrophysical Journal。论文的第一作者为厦门大学天文学系的博士研究生周淑英,通讯作者为厦门大学天文学系的孙谋远教授,其他合作者包括北京大学天文学系的博士研究生张子键、陈洁,及何子山教授。研究工作得到了国家重点研发计划和国家自然科学基金的支持。

论文链接:https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/adfd5f

本推文相关参考文献:

[1] Sun, M., Xue, Y., Brandt, W. N., et al. 2020, ApJ, 891, 178

[2] Tee, W. L., Fan, X., Wang, F., & Yang, J. 2025, ApJL, 983, L26