星系尺度的外流是一种较为普遍的观测现象。外流可以被恒星形成过程驱动,也可以被活动星系核(AGN)驱动。人们通常认为外流,尤其是星系尺度上的外流,可以对星系本身的环境和演化产生重大影响。在负反馈的情形下,外流能够加热甚至移除形成恒星的冷气体,从而抑制星系中的恒星形成。而在正反馈的情况下,外流则可以通过压缩气体来触发恒星形成。尽管外流在星系中非常普遍,人们对外流的研究也很丰富,但外流具体是如何与介质相互作用,从而产生反馈作用的,人们仍然不太清楚。同时,恒星的反馈与AGN的反馈存在诸多相似之处,如何很好地区分这两者,也是一个难题。

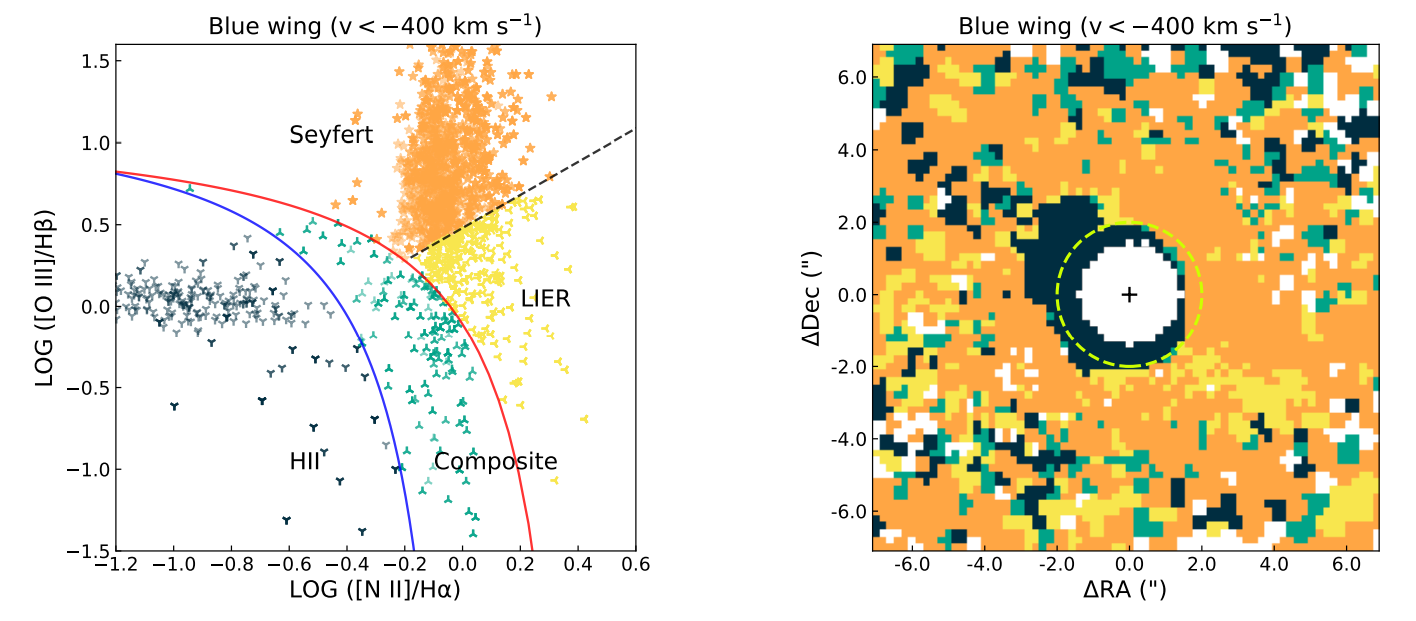

图1:左:BPT诊断图。右:对应的BPT空间分布图。这里取的发射线流量是速度 v< -400 km/s的部分,这部分的辐射应主要来自于外流成分。黄色虚线圈标记的是星爆环的位置,黑色十字是星系中心。

厦门大学天文系王俊峰教授团队的研究生许啸宇,利用公开的VLT/MUSE数据和Chandra X-射线数据,对近邻的一个Seyfert 1星系NGC 7469进行空间分辨的外流研究。在这项工作中,我们发现这个星系存在kpc尺度的电离气体外流,之后利用空间分辨的BPT诊断方法,对星暴风与AGN外流进行区分,并分别计算这两者的外流率。

我们发现,在NGC 7469中,星暴风携带的能量更多(超过60%),但AGN外流的贡献也不能忽略(超过30%)。在空间分布上,星暴风集中在星爆环附近,而AGN外流似乎影响范围更大达到了2 kpc。我们的结果表明,在类似NGC 7469这种同时存在较强的核区恒星形成与AGN活动的星系,恒星反馈与AGN反馈可能是同等重要的,同时,空间分辨的研究对于区分这两者是非常重要的。

该工作已被国际权威天体物理学期刊ApJ接收,此工作得到了国家自然科学基金,中国空间站项目基金和中国TAP项目的支持。论文第一作者为厦门大学天文学系博士研究生许啸宇,通讯作者为王俊峰教授。

论文链接:https://arxiv.org/abs/2206.09602