原恒星外流激波是一种在早期恒星形成过程中被广泛探测到的动力学现象。从中心原恒星喷出的超声速外流与周围致密介质作用产生的激波在极短的动力学时标内剧烈挤压分子云气体,触发复杂的气体尘埃化学反应链,包括但不限于,分子吸热、从冰包层升华、从尘埃表面溅射等 。其中,从中心原恒星区短时间多次喷流引起的连续激波区是追溯分子从尘埃表面到气态环境含时变化的理想实验室。 实际上,远离中心星影响的纯净激波环境弥足珍贵,连续激波区样本更是少之又少。

自2016年起,冯思轶副教授领导团队展开了对激波环境的大型分子谱线成图巡天项目ICE(Chemistry in the Interstellar shoCked Environment )。该项目成员包括来自德国马普天文所MPIA、德国马普地外所MPE、欧洲南方天文台ESO、法国天体物理所IPAG、IRAM毫米波射电所、 意大利国立天体物理所INAF、莱顿大学天文台ULeiden、紫金山天文台PMO、台北中研院ASIAA的射电观测、天体化学、光谱学工作者。在积累了 IRAM 30 m、NOEMA、SMA、JCMT和JVLA共260小时观测数据后,该团队结合尘埃气体化学模型,旨在500 au尺度空间分辨率下解释激波环境中完整的硫化物尘气反应网、推测氘化物的尘埃气体反应路径、追溯从简单碳基分子到复杂有机分子的可能转化。

在ICE样本中,从一个近地(d ∼352 pc)早期(Class 0) 双星系统(protobinary system)L1157 的外流蓝移端产生的连续激波区(B0-B1-B2) 是目前已知最好的研究含时激波化学的空间实验室。从中心双星系统产生的间歇性进动喷流打到激波冲出的空腔壁,产生诸多亮斑;在投影面上0.1pc的区域内,不同位置的气体动力学年龄相差1000年。对此区域的多波段谱线巡天揭示了分子的多样性与复杂性,为我们研究不同物质在激波环境的产生激发转化过程创造了有利机会。然而,受过去观测灵敏度掣肘,该区域的温度密度轮廓信息缺失,影响了化学模型的有效建立。

氨分子的多条转动跃迁激发线可以作为星际介质有效的温度探针。值得注意的是,氨分子有ortho与para两种不同的自旋态。在气态环境中,辐射碰撞与非反应碰撞并不能使两种自旋态分子相互转换,故两者的丰度比与激波化学息息相关。

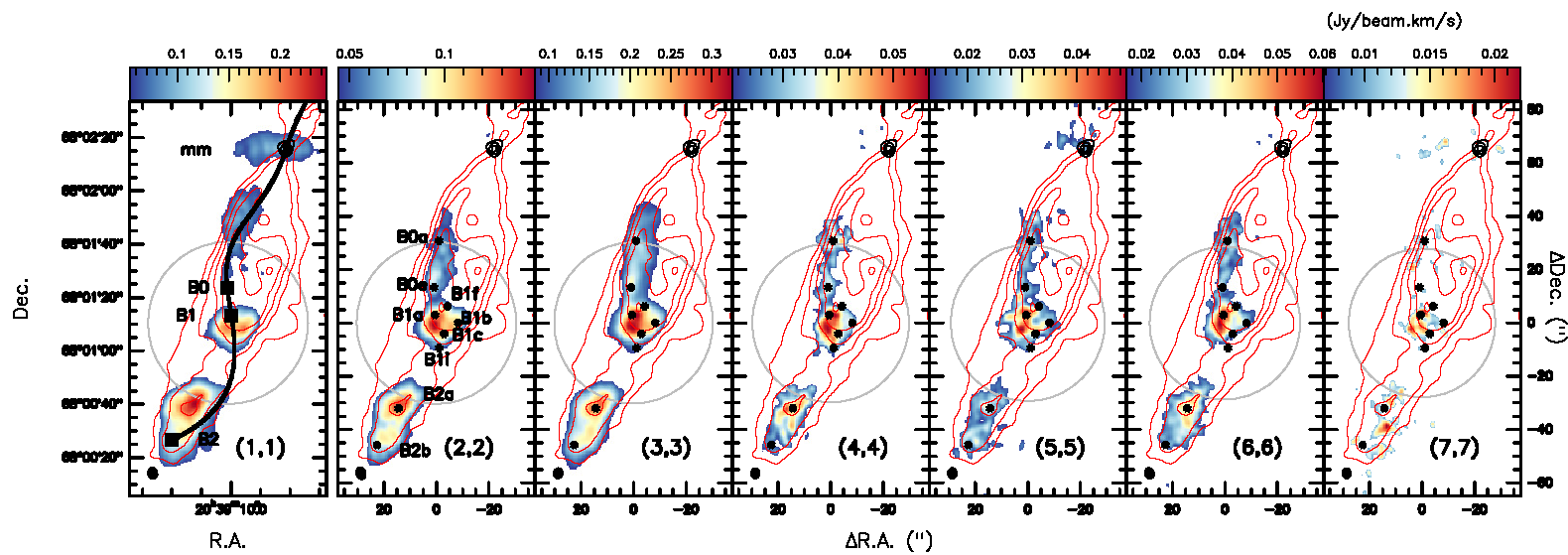

图1:L1157外流蓝移端连续激波区氨分子 NH3(1,1)–(7,7) 转动谱线从−25 到 +25 km s−1强度积分图

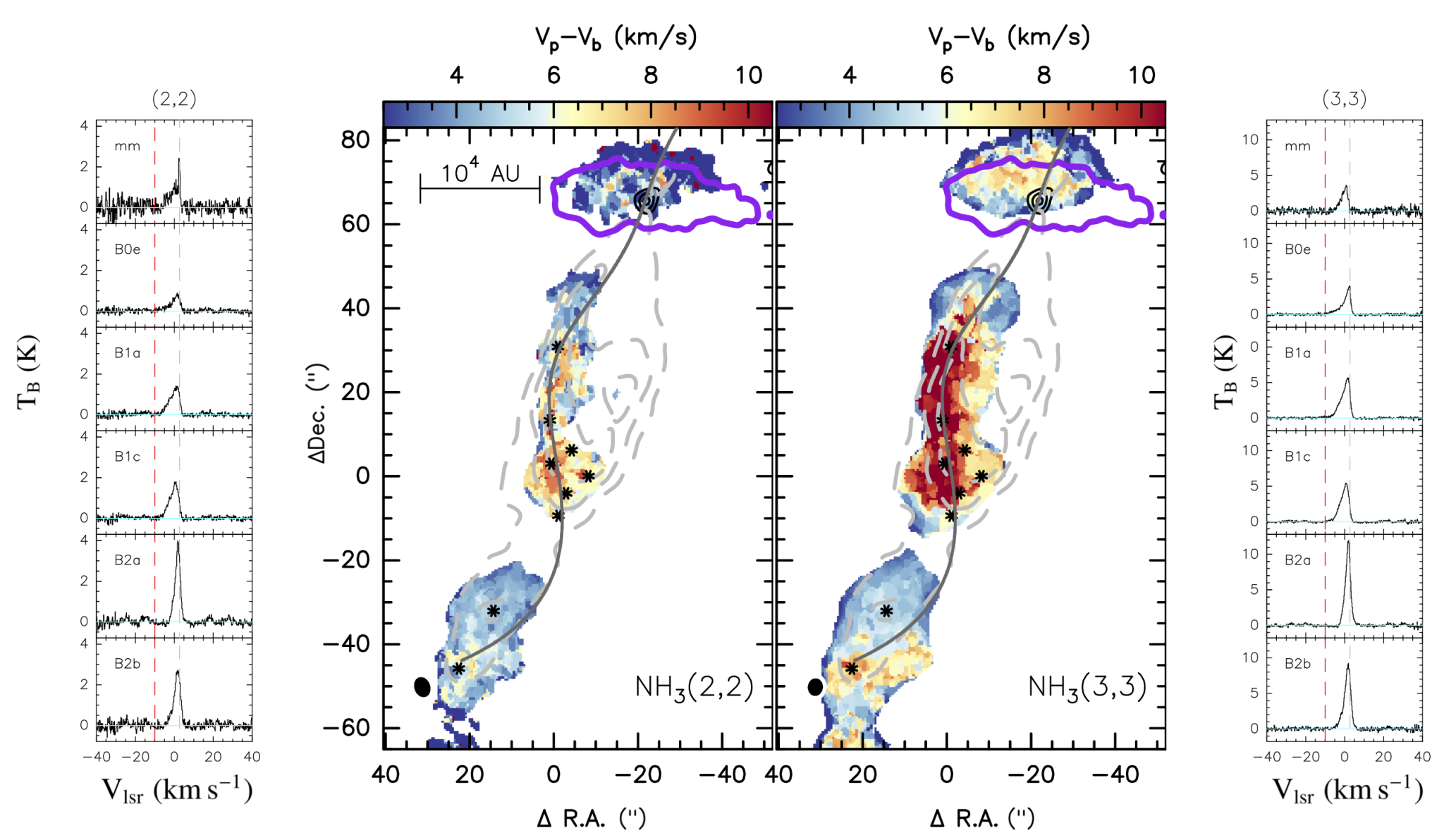

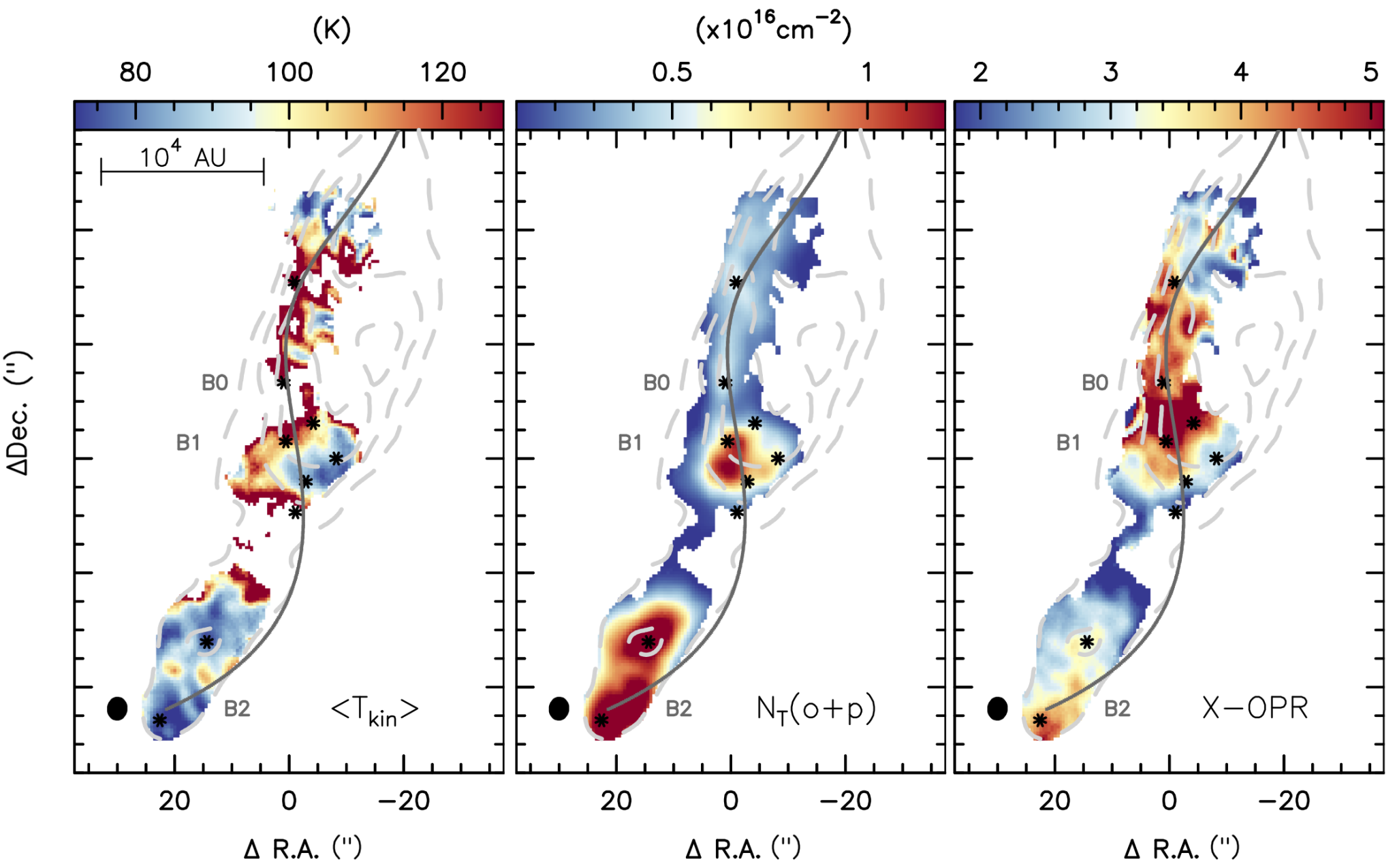

利用 The Karl G. Jansky Very Large Array,冯思轶团队对L1157 的外流蓝移端连续激波区的氨分子 (1,1)–(7,7) 转动谱线做了高灵敏度成图观测。得益于观测的的高速度分辨率,这些分子谱线不仅示踪了原恒星盘平坦包层的宁静冷气体,更揭示了高速外向流打到周围介质时产生的复杂的物理与化学过程。特别地,该观测表明,氨分子的ortho与para两态的丰度比沿着喷流前进的路径(激波速达10km/s)有约2.5倍增丰。该增丰与氨分子的柱密度分布呈强空间相关。更重要的是,该最新观测给出了此区域迄今最高精度的温度密度图,并清晰地显示,在1500au的高空间分辨率下,激波从温暖的B0东部腔壁 (> 120 K) 在前进过程中冷却到B1以及1000年前打出的B2 (< 80 K)区域。

图2:L1157外流蓝移端连续激波区B0-B1-B2速度结构图

图3:L1157外流蓝移端连续激波区动力学温度分布、氨分子柱密度分布、ortho与para两态丰度比分布

相关研究工作于2022年6月3日被ApJL接收(论文预印版链接),第一作者兼通讯作者为

冯思轶副教授。

图4:(左)The Karl G. Jansky Very Large Array (JVLA),(右)本文第一作者兼通讯作者于2012年在JVLA