(Credit: Symmetry magazine)

现代天文学与宇宙学的观测表明,暗物质约占宇宙总物质能量的25%,而我们常见的普通重子物质占比只有不到5%。暗物质主导了宇宙大尺度结构的形成与演化,然而暗物质的质量范围、参与的相互作用形式与强度等粒子属性仍有待于观测上的进一步的限制。中子星是宇宙中最致密的天体(平均密度~10^14g/cm^3),其强引力场和极端致密的物理环境为我们研究暗物质提供了一个特别的场所。一方面,中子星可以通过引力俘获、中子暗衰变、超新星爆发中的热产生等方式积聚一定质量的暗物质(依赖暗物质粒子属性和具体的物理过程)。另一方面,这些富集的暗物质也会对中子星的一些性质产生影响,因此通过对中子星的天文观测,我们可以反过来推测暗物质的相关性质。

在最近的一项工作中,我们在利用中子星观测研究暗物质属性的方向打开一个新的视角。

暗物质在中子星内的分布有两种构型:暗物质晕和暗物质核(取决于暗物质和普通物质的半径大小)。我们首次提出区分这两种构型可以通过比较暗物质和普通物质的中心焓。如果暗物质的中心焓大于普通物质的中心焓,构成暗物质晕,否则构成暗物质核。基于这个判据,一旦给定了暗物质和普通物质的状态方程,就可以计算晕/核临界状态时中子星内暗物质占比。

暗物质晕/核对中子星的性质影响的差异可以很大。对暗物质核而言,暗物质聚集在星体内部,其引力会更早地引起整个星体的塌缩,从而显著降低中子星的极限质量。相反,对于暗物质晕,其主要弥散地分布星体外部,星体内部暗物质含量很小,此时不会降低反而会增加极限质量。从普通重子物质半径的角度来看,暗物质核的引力效应会导致重子半径有一定的收缩;而暗物质晕则不会对重子半径有显著影响。

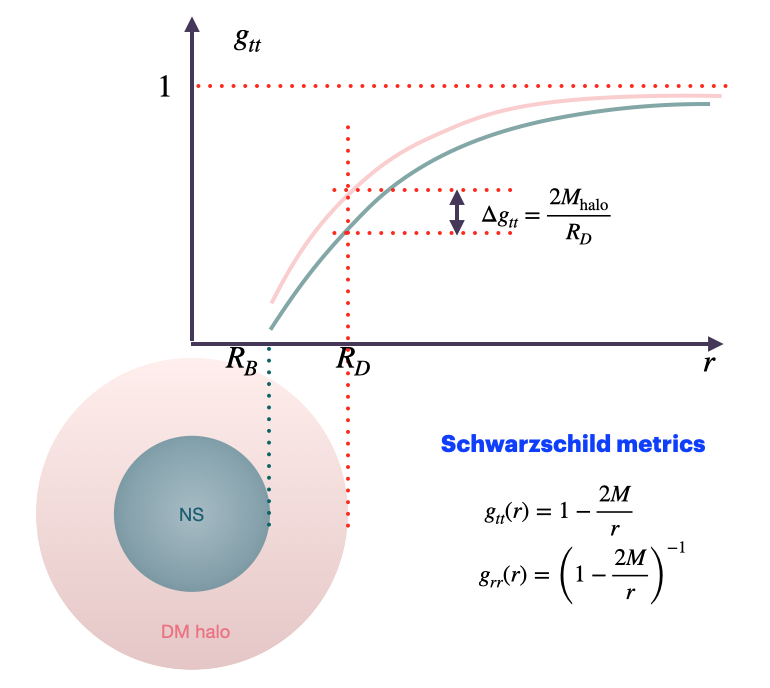

图:中子星有无暗物质晕时的示意图。有暗物质晕时以粉色表示,而无暗物质晕时以灰色表示(由史瓦西度规Schwarzschild metrics描述)。

本工作的另一个重点是研究了中子星表面X射线辐射在暗物质晕中的传播产生的效应。我们首先介绍下脉冲轮廓模拟(pulse profile modeling,PPM):中子星的旋转使得我们看到的X射线流量呈现周期性变化,我们称之为脉冲轮廓;这种脉冲轮廓会受到中子星附近的光线弯曲效应和中子星自转导致的多普勒效应的调制,通过拟合观测到的中子星X射线的脉冲轮廓曲线,我们就可以反解出光线弯曲和多普勒效应,从而测得中子星的质量和半径。然而,如果中子星外部存在一个暗物质晕,那么晕的引力势必对光线弯曲有额外贡献,因而可能会影响我们用PPM反推质量半径。那么,这个效应到底有多大呢?

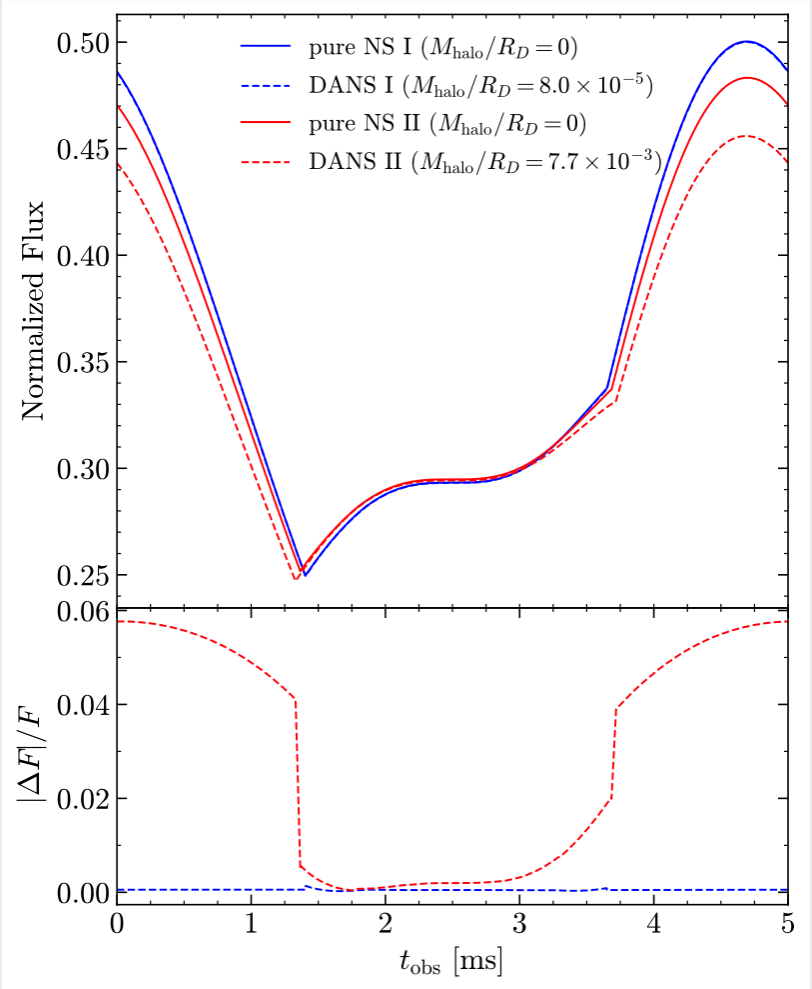

我们数值求解了有暗物质晕情况下中子星的引力场,进一步通过光线追踪方法计算了我们接收到的X射线辐射流量随时间的变化,得到了存在晕时的脉冲轮廓。通过与没有晕的情况对比,我们发现暗物质晕的引力势对光线弯曲的额外贡献取决于暗物质晕的质量(M_halo)和暗物质晕的半径(R_D)的比值。对于比较致密的暗物质晕,如M_halo/R_D~0.01, X射线流量的改变约为10%,未来更精确的X射线观测有可能能探测到这样的强度改变。

图:中子星有无暗物质晕时的脉冲轮廓对比图

进一步,我们利用目前 Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER) 合作组基于PPM测得的两颗中子星的质量半径对暗物质粒子的属性给出了限制。在自相互作用费米型的非对称暗物质模型框架下,如果考虑这两颗中子星是暗物质晕的构型,我们给出暗物质粒子质量上限为1.5GeV,而如果是暗物质核构型,我们发现暗物质粒子质量最可能在0.6GeV附近。

该工作以“Dark matter admixed neutron star properties in the light of X-ray pulse profile observations”为题,已被ApJ接受发表(预印本链接:http://arxiv.org/abs/2204.05560),论文第一作者为博士研究生缪志强,合作者为本科生朱耀峰,通讯作者为李昂教授和黄峰副教授。得到科技部SKA专项、国家自然科学基金、中国载人航天工程巡天空间望远镜专项及厦门市青年创新基金项目的支持。